Berliner Schloss: Unterschied zwischen den Versionen

MaKir (Diskussion | Beiträge) |

|||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

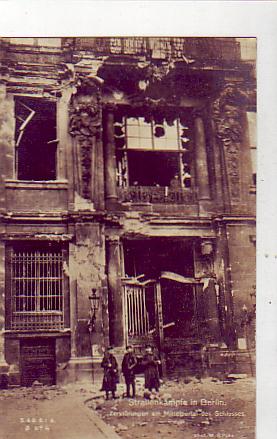

[[File:001100003215.jpg|thumb|300px|Ansichtskarte Schloss Berlin]] | [[File:001100003215.jpg|thumb|300px|Ansichtskarte Schloss Berlin]] | ||

[[File:Zeppelin über dem Stadtschloss.jpg|thumb|300px|Zeppelin über dem Stadtschloss]] | [[File:Zeppelin über dem Stadtschloss.jpg|thumb|300px|Zeppelin über dem Stadtschloss]] | ||

| − | Das Berliner Schloss, seit dem 19. Jahrhundert auch Berliner Stadtschloss genannt, wurde 1442 | + | Das Berliner Schloss, seit dem 19. Jahrhundert auch Berliner Stadtschloss genannt, war das dominierende Bauwerk in der historischen Mitte Berlins. Das Residenzschloss der Hohenzollern wurde 1442 im Auftrag der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg auf der Spreeinsel in Alt-Cölln im heutigen Ortsteil Mitte erbaut. Das Schloss wurde nach barocken Erweiterungen ab 1702 zur königlich-preußischen und ab 1871 kaiserlichen Residenz im Deutschen Kaiserreich. Es galt wegen seiner hauptsächlich von Andreas Schlüter geschaffenen Fassaden und Innenräume als ein Hauptwerk des norddeutschen Barock.[1] Seit der Zeit der Weimarer Republik beherbergte es das nun Schlossmuseum genannte Kunstgewerbemuseum Berlin und andere Institutionen, im Schlüterhof fanden Konzerte statt. |

| + | Im Jahr 1950 beschloss die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) auf ihrem III. Parteitag, das im Zweiten Weltkrieg zum größten Teil ausgebrannte Gebäude vollständig zu beseitigen, um den Marx-Engels-Platz anzulegen. Diese Vernichtung von Kulturgut wurde weltweit öffentlich kritisiert. Vor der Sprengung geborgene Teile eines Portals wurden 1963 in das Staatsratsgebäude der DDR eingebaut. Ab 1973 entstand auf dem Gelände des Schlosses der modernistische Palast der Republik, der wiederum zwischen 2006 und 2009 abgerissen wurde. | ||

| − | + | Unter Verwendung rekonstruierter wesentlicher Fassaden- und Gebäudeteile des ehemaligen Berliner Stadtschlosses, einschließlich seiner Kubatur, wird seit der Grundsteinlegung am 12. Juni 2013 an ursprünglicher Stelle ein Neubau errichtet. Der Wiederaufbau der barocken Fassaden wird durch private Spendengelder finanziert. Nach dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses soll der Gebäudekomplex das künftige Humboldtforum beherbergen, dessen Eröffnung am 14. September 2019 geplant ist.[2] Das Stadtschloss soll dann mit außereuropäischen Sammlungen und weiteren Ausstellungen sowie als Veranstaltungsort die Berliner Museumsinsel ergänzen. Am 12. Juni 2015 wurde Richtfest für den vollendeten Rohbau des Schlosses samt Dachstuhl gefeiert. Über das Projekt und die Geschichte des Bauwerkes informiert die temporäre Humboldt-Box, die auch Ausblicke auf die Baustelle ermöglicht. | |

| − | + | ==Baugeschichte== | |

| − | + | ===Erste Residenz=== | |

| − | + | Kurfürst Friedrich II., genannt „Eisenzahn“, wählte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Friedrich I., bei dem noch Brandenburg als Hauptort eine Rolle spielte, die Doppelstadt Cölln und Berlin zu seiner Residenz, da sich diese Ansiedlung an der Spree zu einem wirtschaftlichen und teilweise bereits auch politischen Zentrum der Mark Brandenburg entwickelte.[3] Friedrich II. legte 1443 den Grundstein für den ersten Schlossbau. Der Kurfürst setzte sich damit gegen heraufbeschworene Proteste der Ratsherren, dem sogenannten „Berliner Unwillen“ durch; die Doppelstadt büßte infolge ihrer Ablehnung des Schlossbaus politische und ökonomische Freiheiten ein. Wie weit allerdings die Einschränkungen für Cölln und Berlin wirklich gingen, ist umstritten, da alle Informationen hierüber aus einer einzigen Quelle, auf einer etwa 60 Jahre später „in bestem Humanistenstil mit sichtlicher Glorifizierung der patrizischen Autonomie“[4] vom Chronisten Albertus Cran(t)zius beziehungsweise Krantzius (mehrere Schreibweisen des Namens i. d. Literatur) angefertigten Niederschrift beruhen.[5] | |

| − | + | Dieses an der Stelle des späteren Schlüterhofes und des Hofes III errichtete erste Schlossbauwerk hatte als kurfürstlichen Residenz auch die Funktion einer Wehranlage, von der aus die auf der Spreeinsel kreuzenden Handelswege kontrolliert werden sollten. Das Aussehen des damaligen Schlosses ist unbekannt. | |

| − | + | Das Schloss ist in mehreren zeitgenössischen Dokumenten ab 1431 benannt, im Codex diplomaticus brandenburgensis allein zweimal: Zur Abgabe eines Gebiets in Berlin durch das Kloster Lehnin an den Kurfürsten im Jahr 1431 zum Schlossbau „in unser Stat zu Colen [Cölln] by der Mure gein dem Closter darselbst an der Sprewe [Spree] gelegen dar wir denn Nu unser Nuwe Sloß un wonunge meynen zu buwen […]“[6] und zur Grundsteinlegung für das Schloss: „Nach gots geburt Tausend virhundert unnd im dreyunndvirczigstenn Jarenn an Sand Peters abennd ad vincula zu vespertzeyt wurd der Erste stein gelegt am newnn Sloß zu Cöln, und tet mein gnediger Herre Marggrave Fridrich kurfürste etc. mit seiner eigenen handt [...]“[7][8] | |

| − | + | Im Jahr 1465 wurde die Schlossanlage um die bedeutende spätgotische Erasmuskapelle ergänzt. | |

| + | ===Renaissancebau=== | ||

| − | + | Kurfürst Joachim II. ließ im 16. Jahrhundert die spätmittelalterliche Anlage weitgehend abtragen und an ihrer Stelle einen Renaissancebau nach dem Vorbild des Schlosses in Torgau errichten. Dessen Architekt Konrad Krebs lieferte die Pläne, die sein Schüler Caspar Theiss verwirklichte. Der Neubau wurde mit der ersten Berliner Domkirche verbunden, die fortan als Schlosskirche diente. Sie war durch Umbauten aus einem schlichten Gotteshaus der Berliner Dominikanermönche hervorgegangen und lag unmittelbar südlich der kurfürstlichen Residenz, ungefähr an der heutigen Einmündung der Breiten Straße in den Schloßplatz. | |

| − | + | Gegen Ende des 16. Jahrhunderts veranlasste Kurfürst Johann Georg durch den Hofbaumeister Rochus Graf zu Lynar den Bau des Westflügels und Hofabschluss sowie die nördlich anschließende Hofapotheke. Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, ließ das nach dem Dreißigjährigen Krieg ziemlich verfallene Schloss wieder herrichten. In der Spätzeit seiner Herrschaft entstanden bedeutende Innenräume wie die Kugelkammer oder die Braunschweigische Galerie. Letztere wurde in den durch Johann Arnold Nering ausgeführten Galerietrakt an der Spree eingebaut. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ===Barockbau=== | |

| + | Unter Kurfürst Friedrich III. (ab 1701: König Friedrich I. in Preußen) kam es zum Ausbau des Schlosses zur Königsresidenz. Nach Arnold Nering und Martin Grünberg erhielt Andreas Schlüter 1699 die Stelle als Bauleiter am Zeughaus und wurde noch im gleichen Jahr zum Schlossbaumeister ernannt. Schlüter baute das Schloss zu einem bedeutenden Profanbau des protestantischen Barocks um. Schlüters Entwurf blieb eher konservativ und wurde vom alten Schloss bestimmt. Er war stark von Berninis Entwurf für den Louvre beeinflusst. Schlüter fügte plastische Akzente und unterschiedliche Motive hinzu.[9] Zu der von ihm beabsichtigten Vierflügelanlage kam es nicht. Schlüter konnte nur die Flügel zum Lustgarten und zur Stadt sowie um den später nach ihm benannten Schlüterhof fertigstellen. Vorbild der Gestaltung des Baus zum Schlossplatz war die Fassade des Palazzo Madama in Rom, die Schlüter um das monumentale Kolossalportal I ergänzte. Die Repräsentations- und Privaträume des Schlosses schmückte er bildhauerisch sowie durch Deckengemälde, unter anderem von Augustin Terwesten. Auf Wunsch des Königs sollte der Münzturm[Anm. 1] genannte Bau an der Nordwestecke des Schlosses, mit einem für 12.000 Gulden in Holland erworbenen Glockenspiel versehen, bis zu einer Höhe von 94 Meter aufgestockt werden. Dafür erwiesen sich aber die Fundamente des mittelalterlichen Baus als unzureichend, obwohl Schlüter mit damals neuartigen Eisenarmierungen sie zu verstärken versuchte. Schließlich musste der unfertige Turm aus statischen Gründen aufwendig abgetragen werden, und Schlüter wurde 1706 als Hofbaumeister entlassen, blieb aber als Hofbildhauer im Amt.[10] Schlüters Posten übernahm sein Konkurrent Johann Eosander von Göthe, der einen neuen Erweiterungsplan für das Schloss vorlegte. Der Plan konnte nur zum Teil ausgeführt werden, weil nach dem Tod Friedrichs I. dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, in einem programmatischen Akt das künstlerische Leben am Berliner Hof zum Erliegen brachte. Er ließ das Schloss vom weniger bedeutenden Schüler Schlüters, Martin Heinrich Böhme, sparsam modifiziert vollenden. | ||

| − | + | Anfang des 18. Jahrhunderts war das im Auftrag von Friedrich I. geschaffene Bernsteinzimmer Bestandteil des Stadtschlosses. Friedrich Wilhelm I. schenkte es 1716 dem russischen Zaren Peter dem Großen, der es im Katharinenpalast in Zarskoje Selo nahe Sankt Petersburg einbauen ließ. | |

| − | + | ===Letzte Veränderungen=== | |

| − | + | Mit Ausnahme des Baus der zentralen Kuppel über dem Eosanderportal fanden im 19. und 20. Jahrhundert am Außenbau nur noch kleinere Änderungen statt. Friedrich August Stüler und Albert Dietrich Schadow errichteten die Kuppel in den Jahren 1845 bis 1853. Der Bau erfolgte nach einem durch den klassizistischen Architekten und Baumeister Karl Friedrich Schinkel bearbeiteten Entwurf von Friedrich Wilhelm IV.[11]. Die von einem Kreuz bekrönte Kuppel beherbergte die Schlosskapelle, die im Januar 1854 geweiht wurde. Um den Tambour der Kuppel herum lief ein Schriftband mit dem Text: „Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind.“[12][13] | |

| − | + | Das Innere des Schlosses erfuhr, angefangen von Schlüter und Eosander, bis zuletzt künstlerisch bedeutsame Veränderungen. Erwähnenswert sind die dekorativen Arbeiten von Nahl dem Älteren, Carl von Gontard, Carl Gotthard Langhans, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Karl Friedrich Schinkel. | |

| − | + | ==Städtebauliche Bedeutung== | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

Wenngleich das Berliner Schloss unvollendet im Sinne der Planungen Schlüters und Eosanders blieb, wo es als Teil einer zu errichtenden größeren städtebaulichen Anlage gedacht war, ergab sich mit den umliegenden Gebäuden in der Mitte Berlins ein repräsentatives städtebauliches Ensemble, zumal sich die Gebäude im direkten Umfeld des Schlosses hinsichtlich Größe, Proportion und Ausrichtung auf das Schloss als maßstabsgebendes Gebäude bezogen. Auch war das Schloss als bedeutsames Barockgebäude und größtes Bauwerk des Berliner Stadtzentrums der Endpunkt der Prachtstraße Unter den Linden; allerdings waren die Fassaden nicht auf Fernwirkung gestaltet. Die Westfassade wurde bis 1894 durch die Häuserzeile der Schloßfreiheit verdeckt. Ab 1894 wurde die Häuserzeile für den Bau des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals abgerissen, wodurch der freie Blick auf die Westfassade und das Eosanderportal des Schlosses entstand. | Wenngleich das Berliner Schloss unvollendet im Sinne der Planungen Schlüters und Eosanders blieb, wo es als Teil einer zu errichtenden größeren städtebaulichen Anlage gedacht war, ergab sich mit den umliegenden Gebäuden in der Mitte Berlins ein repräsentatives städtebauliches Ensemble, zumal sich die Gebäude im direkten Umfeld des Schlosses hinsichtlich Größe, Proportion und Ausrichtung auf das Schloss als maßstabsgebendes Gebäude bezogen. Auch war das Schloss als bedeutsames Barockgebäude und größtes Bauwerk des Berliner Stadtzentrums der Endpunkt der Prachtstraße Unter den Linden; allerdings waren die Fassaden nicht auf Fernwirkung gestaltet. Die Westfassade wurde bis 1894 durch die Häuserzeile der Schloßfreiheit verdeckt. Ab 1894 wurde die Häuserzeile für den Bau des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals abgerissen, wodurch der freie Blick auf die Westfassade und das Eosanderportal des Schlosses entstand. | ||

| − | + | Der zweimalige Neubau des Doms am Lustgarten, 1747 durch Boumann den Älteren und 1905 durch Julius Carl Raschdorff, Schinkels Schloßbrücke und das Königliche Museum von 1824 und 1830, der Neptunbrunnen und das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal, beide von Reinhold Begas 1891 und 1898, werteten die städtebauliche Position des Schlosses auf. | |

| + | ==Politische Geschichte== | ||

| − | + | Das Schloss war Schauplatz symbolträchtiger Ereignisse in der deutschen Geschichte. Auslöser der Märzrevolution in Preußen war eine friedliche Demonstration auf dem Schlossplatz am 18. März 1848. König Friedrich Wilhelm IV. hatte versucht, durch eine Rede vom Balkon über Portal I durch Zugeständnisse die Massen zu beruhigen, dann aber befohlen, den Platz zu räumen. Dabei entwickelte sich ein spontaner Barrikadenaufstand, der in die Revolution überging. | |

| − | + | Bei Beginn des Ersten Weltkriegs hielt Kaiser Wilhelm II. vom Balkon über Portal IV am 31. Juli und 1. August 1914 zwei Balkonreden an zehntausende im Lustgarten versammelte Berliner. Sie sollten die Menschen auf den beginnenden Krieg einstimmen und die nationale Einheit beschwören. Die zweite Rede, die später von Wilhelm auf Schallplatte gesprochen worden war, fand große Verbreitung.[14] | |

| − | + | Am Anfang der Weimarer Republik stand ein Ereignis der Novemberrevolution im Berliner Schloss.[15] Nachdem am frühen Nachmittag des 9. November 1918 Philipp Scheidemann am Reichstagsgebäude die Abdankung Wilhelms II. bekanntgegeben und die Republik ausgerufen hatte, verließ die Schlosswache ihre Posten. Nur wenige Hofbeamte und die Kastellane blieben im Gebäude. Einer sich ums Schloss ansammelnden Menschenmenge verkündete gegen 15.30 Uhr der Spartakusführer Karl Liebknecht von einem Autodach aus den Anbruch einer „freien Republik Deutschland“. Anschließend begab er sich ins Schloss und rief von dem Balkon der Ansprachen des Kaisers die „freie sozialistische Republik Deutschland“ aus. Inzwischen waren zahlreiche Menschen in das unbewachte Schloss eingedrungen und hatten mit einer Plünderung begonnen. Liebknechts Ausrufung der Räterepublik blieb folgenlos, ging aber als symbolischer Akt in die Überlieferung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) ein, zu deren Gründern er wenige Wochen später gehörte. | |

| + | Durch das Inkrafttreten des Groß-Berlin-Gesetzes 1920 verlor das Schloss seinen Status als Gutsbezirk im Landkreis Niederbarnim[16] (der allerdings in älteren Gemeindestatistiken noch nicht auftaucht)[17] und wurde erst von da an Teil der Stadt Berlin. | ||

| − | + | ==Zerstörung== | |

| − | + | Während des Zweiten Weltkriegs brannte das Schloss bei dem schweren Luftangriff vom 3. Februar 1945 auf das Berliner Stadtzentrum bis auf den Nordwestflügel aus. Das Feuer hatte nahezu alle Prunkräume im Nord- und Südflügel vernichtet. Weitere Schäden an der Schloßplatzfassade entstanden Ende April während der Schlacht um Berlin durch Artilleriebeschuss. | |

| − | + | Erhalten blieben die Außenmauern mitsamt dem plastischen Schmuck, die tragenden Wände und größtenteils die Haupttreppenhäuser. Der gering beschädigte Flügel mit dem Weißen Saal diente weiterhin dem Kunstgewerbemuseum Berlin als Magazin und Verwaltungssitz. In anderen erhalten gebliebenen Teilen des Schlosses befanden sich Abteilungen des Landesdenkmalamtes und der vormals preußischen „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“. Im unzerstörten Erdgeschoss des Schloßplatzflügels mit Schinkels Staatsratssaal hatte eine Baufirma ihren Sitz, die Sicherungs- und Bergungsarbeiten im Schloss und seiner Umgebung ausführte.[18] | |

| − | + | Der im Mai 1945 von der sowjetischen Militärregierung eingesetzte und von der KPD dominierte Magistrat Werner stimmte den vom Stadtbaurat Hans Scharoun sofort beantragten Erhaltungsmaßnahmen nur widerwillig und teilweise zu, sodass durch Witterungseinflüsse weitere Schäden entstanden. Auch Scharouns Nachfolger Karl Bonatz, der ab Dezember 1946 im demokratisch gewählten Magistrat Ostrowski tätig war, sah in seinem „Bonatzplan“ für den Wiederaufbau Berlins die Erhaltung des Schlosses vor.[19] Im Weißen Saal fanden zwischen August 1946 und März 1948 vier Ausstellungen statt, die zahlreich besucht wurden. | |

| − | Die | + | Seit der Teilung Berlins im Sommer und Herbst 1948 verhinderte der nun für das Schloss verantwortliche SED-geführte Ost-Berliner Magistrat nach und nach die weitere Benutzung sowie Sicherungsarbeiten und Beheizung. Die Volkspolizei kündigte im Oktober 1948 den im Schloss untergebrachten Institutionen die Räumung an. Nachdem ihre Proteste nichts bewirkt hatten, verlegten sie ihre Dienstsitze nach West-Berlin.[20] Im März 1949 sperrte die Bauaufsichtsbehörde das Schloss, obwohl eine Sachverständigenkommission es für nicht einsturzgefährdet erklärt hatte. |

| + | Im Oktober 1949 zerstörten Sowjetsoldaten bei Dreharbeiten zum sowjetischen Film Die Schlacht um Berlin mehrere Skulpturen und noch erhaltene Ausstattungsstücke sowie hunderte Glasfenster des Schlosses.[21] | ||

| − | + | Als die Berliner Öffentlichkeit im Winter 1948/1949 Anzeichen eines offenbar bevorstehenden Abrisses des Schlosses wahrnahm, streute die SED-gesteuerte Presse zunächst im Februar 1950 Desinformationen aus.[21] Während der Führungszirkel der SED den Wiederaufbau des Schlosses einhellig ablehnte, stellte er zunächst den amtlichen Wiederaufbauplan nicht in Frage und duldete interne Diskussionen des Kulturbundes über die Neugestaltung der Mitte Berlins.[22] | |

| − | + | Mit Gründung der DDR war die Zuständigkeit für den Wiederaufbau des Berliner Stadtzentrums an eine Abteilung des „Ministeriums für Aufbau“ übergegangen. Auf dem III. Parteitag der SED gab am 23. Juli 1950 Walter Ulbricht, der neue Generalsekretär des ZK (Zentralkomitee) der SED, den bevorstehenden Abriss des Schlosses bekannt. An der Stelle des Schlosses selbst, wie auch des Lustgartens, der Schloßfreiheit und des Schloßplatzes sollte ein Kundgebungsplatz entstehen, „auf dem der Kampfwille und Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden können.“ Dies kündigte Ulbricht an, ohne dass zuvor Diskussionen oder Absprachen im Politbüro, im Ministerrat oder mit dem Oberbürgermeister stattgefunden hatten.[23] | |

| − | + | In den folgenden Wochen sollten Ulbrichts Ideen Gesetzesform erhalten. Der entsprechende Ministerratsbeschluss wurde Ende August 1950 veröffentlicht. Umgeben sollten den Kundgebungsplatz im Westen ein FIAPP-Denkmal an der Stelle des zu beseitigenden Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals, im Süden ein neues Opernhaus und im Osten eine Zuschauertribüne. Stehenbleiben sollten Altes Museum, Dom und Marstall. Auf der anderen Seite der Spree sollte sich hinter der Tribüne ein „repräsentatives Hochhaus“ erheben. Neben der Vernichtung des Schlosses sah der Plan auch die flächenhafte Abräumung der nur zum Teil zerstörten Mitte Alt-Berlins und des Nordens Alt-Köllns zugunsten einer zentralen Trasse von der Stalinallee über den Alexanderplatz zum Brandenburger Tor vor. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | Führende Vertreter des Berliner Kulturlebens verwarfen auf einer Veranstaltung des Aufbauministeriums am 30. August 1950 einhellig den Plan und versuchten angesichts der für den 6. September vorgesehenen Abstimmung der Volkskammer eine öffentliche Diskussion in Gang zu bringen.[24] Richard Hamann nannte das Schloss „in allen Kunstgeschichten der Welt genannt und abgebildet … ein Repräsentant eines spezifisch norddeutschen Barock, der sich Michelangelos St. Peter in Rom, dem Louvre in Paris würdig zu Seite stellt“,[25] Walter Hentschel „eines der bedeutendsten Baudenkmäler Deutschlands, ja der ganzen Welt“,[26] Walter Friedrich schrieb, es „[gehört] zu den bedeutendsten Schöpfungen deutscher Baukunst“,[27] für Ragnar Josephson war es „in großgeformter, kraftvoller Ganzheit … ein Denkmal der souveränen Barockkunst in Europa“,[28] für Ernst Gall „eines der gestaltreichsten baulichen Kunstwerke, die unsere Welt … ihr eigen nennen darf“,[29] für Johannes Stroux „eines der bedeutendsten Baudenkmäler nationaler Kunst und des Spätbarock überhaupt“,[30] und für Horst-Wolf Schubert (1903–1977), Kunsthistoriker und Landeskonservator von Sachsen-Anhalt „eine der bedeutendsten Schöpfungen der deutschen Baukunst; es hat Weltgeltung“.[31] Hans Scharoun meinte speziell zum Schlüterhof: „von einmaliger Bedeutung … [erlangte] Weltruhm“.[32] Die verantwortlichen SED-Politiker gingen auf die zahlreichen, kunsthistorisch oder geschichtspolitisch begründeten Proteste nicht ein oder führten Kostenargumente an. Beispielhaft war die Antwort, die Ulbricht einem protestierenden SED-Genossen erteilte. Dessen „Stellungnahme“ sei ihm „bereits aus Westberliner Zeitungen bekannt“, er empfehle ihm, „eine Protestbewegung gegen jene zu organisieren, die das Schloss durch ihren Bombenterror zerstört haben“ und kündigte an, dass „architektonisch wichtige Partien im Innern des Schlosses, soweit sie den amerikanischen Bombenterror überstanden haben“, in ein Museum überführt werden.[33] | |

| + | Am 7. September 1950, dem Tag nach dem Volkskammerbeschluss, begannen die abschnittsweisen Sprengungen des Schlosses.[34] Von erfolglosen Protesten begleitet, endeten sie am 30. Dezember 1950 mit der Niederlegung des Eosanderportals. „Zerkleinerungssprengungen“ von Kapitellen, anderen größeren plastischen Teilen und von Kelleranlagen endeten im März 1951. | ||

| − | + | Ohne ausreichende Planung hatte ein „wissenschaftliches Aktiv“ etwa 2000 künstlerisch wertvolle plastische Arbeiten und Architekturteile geborgen und den Bau vor seiner Vernichtung in der Eile nur unsystematisch dokumentieren können. Dies war, wie die Zukunft erwies, zur Beruhigung der Öffentlichkeit geschehen. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Dokumentation kam nicht zustande und die erhaltenen Teile verwahrlosten auf einem Lagerplatz, wo sich ihre Spur nach 1965 verlor.[Anm. 2] | |

| − | + | Die Schuttmassen des gesprengten Schlosses gelangten auf Trümmerbahnen und Spreekähnen zu Trümmerbergen am Rand des Tierparks Friedrichsfelde und im Volkspark Friedrichshain, in ehemalige Kiesgruben auf dem Gelände des Stadtforstes Köpenick unweit des Seddinsees und auf ein Privatgrundstück in Berlin-Schmöckwitz.[35] | |

| − | + | Obwohl das SED-Organ Neues Deutschland den Abriss im August 1950 unter dem Motto „es soll uns nichts mehr an unrühmlich Vergangenes erinnern“ angekündigt hatte, unterblieb in der DDR eine offizielle Erörterung der historischen und kulturellen Bedeutung des Schlosses. Eine entsprechende Veröffentlichung mit Argumenten für den Abriss wurde 1952 zurückgezogen.[36] | |

| − | + | In den folgenden Jahrzehnten der SED-Herrschaft in der DDR galt das Thema Berliner Stadtschloss als tabu. Die für die wissenschaftliche Erforschung erforderlichen Akten wurden unter Verschluss gehalten.[37] | |

| − | + | ===Nachnutzung als Marx-Engels-Platz=== | |

| + | |||

| + | Bis zur Feier am 1. Mai 1951 war der Platz abgeräumt, eingeebnet und mit rotem Ziegelsplitt bedeckt. An seiner Ostseite erhob sich mit dem Rücken zur Spree eine Tribüne. Der um den bisherigen Schlossplatz und den Lustgarten aufgeweitete Platz erhielt den Namen Marx-Engels-Platz. Die in den folgenden Jahren entstandenen Pläne zur Neugestaltung des Marx-Engels-Platzes blieben 20 Jahre unausgeführt. Abgesehen von gelegentlicher Nutzung durch Veranstaltungen blieb der Platz bis in die 1970er Jahre ungenutzt. Das 1963 an seinem südlichen Rand errichtete Staatsratsgebäude erhielt als Eingang die geborgene und im Depot verwahrte Fassade des Portals IV, des „Karl-Liebknecht-Portals“, als „wichtige Gedenkstätte der Arbeiterbewegung“[38] Es erinnerte als Siegesmal über bürgerliche Formen der Republik in einer Mischung aus freier Adaption, kreativer Kopie und Zurschaustellung plastischer Originalteile an historische kommunistische Traditionen. | ||

| − | + | ===[[Palast der Republik]]=== | |

| + | Erst nach der Absetzung Walter Ulbrichts veranlasste sein Nachfolger Erich Honecker 1971 als programmatische Geste die Errichtung eines 1976 fertiggestellten Mehrzweckgebäudes, des Palastes der Republik auf dem Marx-Engels-Platz.[39] Unter anderem diente das Gebäude als Sitz der Volkskammer. | ||

| − | + | Nach der politischen Wende erfolgten im unbebauten Bereich des Schlossareals archäologische Grabungen, wobei ein Teil der Schlossfundamente und Kellerbereiche freigelegt wurden. 1991 erhielt der nördliche Teil des Marx-Engels-Platzes wieder seinen ursprünglichen Namen Lustgarten zurück, während es 1994 zur Umbenennung des restlichen Marx-Engels-Platzes in Schloßplatz kam. Nach seiner Asbestsanierung von 1997 bis 2002 erfolgte zwischen 2006 und 2008 der Abriss des Palastes der Republik. | |

| − | + | ==Wiederaufbau des Stadtschlosses== | |

| + | ===Baubeginn und Fertigstellung=== | ||

| − | + | Die Bauarbeiten begannen im März 2013. Am 12. Juni 2013 legte Bundespräsident Joachim Gauck den Grundstein.[41] | |

| − | + | Seit dem 29. Juni 2011 informiert die temporär auf dem Schlossplatz aufgestellte Humboldt-Box mit Ausstellungen und Veranstaltungen über die nächsten Schritte auf dem Weg zum Humboldtforum.[42] | |

| − | + | Die Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum hat (entsprechend der Pressemitteilung 1/2013 vom 4. Februar 2013) als Auftraggeberin den Auftrag für die Rohbauarbeiten für das Berliner Schloss – Humboldtforum an die Hochtief Solutions AG mit Sitz in Hannover am 1. Februar 2013 unterzeichnet. Demnach hat die beauftragte Bauunternehmung im März 2013 mit den Rohbauleistungen zu beginnen und diese in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 fertigzustellen. | |

| + | Am 12. Juni 2015 wurde das Richtfest für den vollendeten Rohbau des Schlosses samt Dachstuhl gefeiert.[43] | ||

| − | + | ===Bauwerk und Kosten=== | |

| − | + | Dem neuen Humboldtforum werden ca. 55.000 m² Flächen zur Verfügung stehen, wovon der größte Anteil voraussichtlich durch den Bund für außereuropäische Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genutzt werden sollen. Da der nicht vom Bund verplante Flächenbereich von ca. 5.000 m² kleiner ausfällt als ursprünglich vorgesehen, reduziert sich auch der Berliner Baukostenanteil. | |

| − | + | Es gibt unterschiedliche Angaben über die zu erwartenden Kosten. Der Bundesbauminister möchte mit 552 Millionen Euro Baukosten einschließlich Aufwendungen für die Erstausstattung auskommen; das Land Berlin trägt 32 Millionen Euro. | |

| − | + | Nicht bekannt ist, ob hierbei die Kosten für den Umzug der außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom alten Standort in den Neubau berücksichtigt sind. Entlastend dürften die Grundstückserlöse für die attraktiven Areale der Stiftung in Dahlem zu Buche schlagen, die nach dem Umzug in das Humboldtforum nicht mehr benötigt werden. | |

| − | + | Als bereits eingeplanter Anteil werden rund 80 Millionen Euro an Spenden erwartet – wie bei der Dresdner Frauenkirche sind einige US-Amerikaner an Spendensammlungen bereits aktiv beteiligt. Zu den engagierten US-amerikanischen Persönlichkeiten gehören u. a. der frühere Außenminister Henry Kissinger und der Immobilienhändler Richard B. Cohen, die auch dafür sorgen, dass sich die Spendenaktion in den USA verbreitet. | |

| − | + | Keiner der 30 Entwürfe in der Endrunde des Architektenwettbewerbes zum Neubau des Humboldtforums blieb im festgelegten Kostenrahmen.[44] | |

| − | + | ==Humboldtforum== | |

| − | + | Die Expertenkommission sprach sich in ihrem Abschlussbericht im Jahr 2002 für das Humboldtforum im Stadtschloss aus.[45] Hierzu sollen die Sammlungen der außereuropäischen Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus dem Museumszentrum Dahlem in das Schloss verlegt werden und in Kombination mit den Beständen an europäischen Kunst auf der Museumsinsel einen Ort der Weltkultur bilden. Komplementär wird ein Wissenschaftsmuseum mit unter anderem medizinischen Sammlungen von Rudolf Virchow und eine Literatursammlung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie der Staatsbibliothek zu Berlin gestaltet. Ein „Agora“ genanntes Veranstaltungszentrum soll Kulturen der Welt vereinen,[46] womit an die wissenschaftlich-kulturelle Vergangenheit des Ortes angeknüpft wird. Im April 2015 berief Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Briten Neil MacGregor zum Leiter der Gründungsintendanz, die innerhalb der nächsten zwei Jahren inhaltliche Schwerpunkte für das Humboldtforum herausarbeiten soll.[47] | |

| + | Seit 1989 existiert mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin bereits eine Institution mit einem ganz ähnlichen Themenschwerpunkt wie das Humboldtforum. Das von der Bundesregierung finanzierte Zentrum für zeitgenössische außereuropäische Kunst hat seinen Sitz bisher in der Kongresshalle im Tiergarten. Wie das Haus der Kulturen der Welt zu dem geplanten Humboldtforum in Bezug stehen soll, ist noch nicht geklärt.[48] | ||

| − | + | Das ehemalige Berliner Stadtschloss der Hohenzollern als Sitz des Deutschen Kaisers hatte grundsätzlich eine andere Funktion als das heute geplante Humboldtforum. Es bildete damals mit dem Alten Museum (Kultur), Berliner Dom (Protestantismus), Zeughaus (Militär) ein programmatisches Gebäudeensemble im Mittelpunkt der preußischen Hauptstadt. Heute befindet sich das politische Zentrum der Bundesrepublik Deutschland, abgesehen von den Ministerien, seit dem Umzug des Bundeskanzleramtes aus dem Staatsratsgebäude an seinen heutigen Platz westlich des Reichstagsgebäudes und dem Abriss des Palastes der Republik überwiegend am Spreebogen. Der Bundespräsident hat als deutsches Staatsoberhaupt seinen Amtssitz im Schloss Bellevue. | |

| − | + | ==Reklamemarken== | |

| + | Verzeichnis der [[Reklamemarken]] mit einem Bezug zum Schloss. | ||

| + | <gallery widths="220" heights="220" caption=""> | ||

| + | Datei:W0290900.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0290900 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0295929.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0295929 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0325249.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Schlo%C3%9F_Berlin_W0325249 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0290956.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0290956 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0295895.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0295895 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0332010.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0332010 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0295899.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0295899 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0335200.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schloss_Berlin_W0335200 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0380990.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schlo%C3%9F_Berlin_W0380990 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kgl._Schlo%C3%9F_Berlin_W0381000 Bergmann & Co.] | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | Datei:W0381000.jpg|[ | ||

| + | </gallery> | ||

Version vom 10. August 2016, 07:40 Uhr

Das Berliner Schloss, seit dem 19. Jahrhundert auch Berliner Stadtschloss genannt, war das dominierende Bauwerk in der historischen Mitte Berlins. Das Residenzschloss der Hohenzollern wurde 1442 im Auftrag der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg auf der Spreeinsel in Alt-Cölln im heutigen Ortsteil Mitte erbaut. Das Schloss wurde nach barocken Erweiterungen ab 1702 zur königlich-preußischen und ab 1871 kaiserlichen Residenz im Deutschen Kaiserreich. Es galt wegen seiner hauptsächlich von Andreas Schlüter geschaffenen Fassaden und Innenräume als ein Hauptwerk des norddeutschen Barock.[1] Seit der Zeit der Weimarer Republik beherbergte es das nun Schlossmuseum genannte Kunstgewerbemuseum Berlin und andere Institutionen, im Schlüterhof fanden Konzerte statt.

Im Jahr 1950 beschloss die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) auf ihrem III. Parteitag, das im Zweiten Weltkrieg zum größten Teil ausgebrannte Gebäude vollständig zu beseitigen, um den Marx-Engels-Platz anzulegen. Diese Vernichtung von Kulturgut wurde weltweit öffentlich kritisiert. Vor der Sprengung geborgene Teile eines Portals wurden 1963 in das Staatsratsgebäude der DDR eingebaut. Ab 1973 entstand auf dem Gelände des Schlosses der modernistische Palast der Republik, der wiederum zwischen 2006 und 2009 abgerissen wurde.

Unter Verwendung rekonstruierter wesentlicher Fassaden- und Gebäudeteile des ehemaligen Berliner Stadtschlosses, einschließlich seiner Kubatur, wird seit der Grundsteinlegung am 12. Juni 2013 an ursprünglicher Stelle ein Neubau errichtet. Der Wiederaufbau der barocken Fassaden wird durch private Spendengelder finanziert. Nach dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses soll der Gebäudekomplex das künftige Humboldtforum beherbergen, dessen Eröffnung am 14. September 2019 geplant ist.[2] Das Stadtschloss soll dann mit außereuropäischen Sammlungen und weiteren Ausstellungen sowie als Veranstaltungsort die Berliner Museumsinsel ergänzen. Am 12. Juni 2015 wurde Richtfest für den vollendeten Rohbau des Schlosses samt Dachstuhl gefeiert. Über das Projekt und die Geschichte des Bauwerkes informiert die temporäre Humboldt-Box, die auch Ausblicke auf die Baustelle ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

Baugeschichte

Erste Residenz

Kurfürst Friedrich II., genannt „Eisenzahn“, wählte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Friedrich I., bei dem noch Brandenburg als Hauptort eine Rolle spielte, die Doppelstadt Cölln und Berlin zu seiner Residenz, da sich diese Ansiedlung an der Spree zu einem wirtschaftlichen und teilweise bereits auch politischen Zentrum der Mark Brandenburg entwickelte.[3] Friedrich II. legte 1443 den Grundstein für den ersten Schlossbau. Der Kurfürst setzte sich damit gegen heraufbeschworene Proteste der Ratsherren, dem sogenannten „Berliner Unwillen“ durch; die Doppelstadt büßte infolge ihrer Ablehnung des Schlossbaus politische und ökonomische Freiheiten ein. Wie weit allerdings die Einschränkungen für Cölln und Berlin wirklich gingen, ist umstritten, da alle Informationen hierüber aus einer einzigen Quelle, auf einer etwa 60 Jahre später „in bestem Humanistenstil mit sichtlicher Glorifizierung der patrizischen Autonomie“[4] vom Chronisten Albertus Cran(t)zius beziehungsweise Krantzius (mehrere Schreibweisen des Namens i. d. Literatur) angefertigten Niederschrift beruhen.[5]

Dieses an der Stelle des späteren Schlüterhofes und des Hofes III errichtete erste Schlossbauwerk hatte als kurfürstlichen Residenz auch die Funktion einer Wehranlage, von der aus die auf der Spreeinsel kreuzenden Handelswege kontrolliert werden sollten. Das Aussehen des damaligen Schlosses ist unbekannt.

Das Schloss ist in mehreren zeitgenössischen Dokumenten ab 1431 benannt, im Codex diplomaticus brandenburgensis allein zweimal: Zur Abgabe eines Gebiets in Berlin durch das Kloster Lehnin an den Kurfürsten im Jahr 1431 zum Schlossbau „in unser Stat zu Colen [Cölln] by der Mure gein dem Closter darselbst an der Sprewe [Spree] gelegen dar wir denn Nu unser Nuwe Sloß un wonunge meynen zu buwen […]“[6] und zur Grundsteinlegung für das Schloss: „Nach gots geburt Tausend virhundert unnd im dreyunndvirczigstenn Jarenn an Sand Peters abennd ad vincula zu vespertzeyt wurd der Erste stein gelegt am newnn Sloß zu Cöln, und tet mein gnediger Herre Marggrave Fridrich kurfürste etc. mit seiner eigenen handt [...]“[7][8]

Im Jahr 1465 wurde die Schlossanlage um die bedeutende spätgotische Erasmuskapelle ergänzt.

Renaissancebau

Kurfürst Joachim II. ließ im 16. Jahrhundert die spätmittelalterliche Anlage weitgehend abtragen und an ihrer Stelle einen Renaissancebau nach dem Vorbild des Schlosses in Torgau errichten. Dessen Architekt Konrad Krebs lieferte die Pläne, die sein Schüler Caspar Theiss verwirklichte. Der Neubau wurde mit der ersten Berliner Domkirche verbunden, die fortan als Schlosskirche diente. Sie war durch Umbauten aus einem schlichten Gotteshaus der Berliner Dominikanermönche hervorgegangen und lag unmittelbar südlich der kurfürstlichen Residenz, ungefähr an der heutigen Einmündung der Breiten Straße in den Schloßplatz.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts veranlasste Kurfürst Johann Georg durch den Hofbaumeister Rochus Graf zu Lynar den Bau des Westflügels und Hofabschluss sowie die nördlich anschließende Hofapotheke. Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, ließ das nach dem Dreißigjährigen Krieg ziemlich verfallene Schloss wieder herrichten. In der Spätzeit seiner Herrschaft entstanden bedeutende Innenräume wie die Kugelkammer oder die Braunschweigische Galerie. Letztere wurde in den durch Johann Arnold Nering ausgeführten Galerietrakt an der Spree eingebaut.

Barockbau

Unter Kurfürst Friedrich III. (ab 1701: König Friedrich I. in Preußen) kam es zum Ausbau des Schlosses zur Königsresidenz. Nach Arnold Nering und Martin Grünberg erhielt Andreas Schlüter 1699 die Stelle als Bauleiter am Zeughaus und wurde noch im gleichen Jahr zum Schlossbaumeister ernannt. Schlüter baute das Schloss zu einem bedeutenden Profanbau des protestantischen Barocks um. Schlüters Entwurf blieb eher konservativ und wurde vom alten Schloss bestimmt. Er war stark von Berninis Entwurf für den Louvre beeinflusst. Schlüter fügte plastische Akzente und unterschiedliche Motive hinzu.[9] Zu der von ihm beabsichtigten Vierflügelanlage kam es nicht. Schlüter konnte nur die Flügel zum Lustgarten und zur Stadt sowie um den später nach ihm benannten Schlüterhof fertigstellen. Vorbild der Gestaltung des Baus zum Schlossplatz war die Fassade des Palazzo Madama in Rom, die Schlüter um das monumentale Kolossalportal I ergänzte. Die Repräsentations- und Privaträume des Schlosses schmückte er bildhauerisch sowie durch Deckengemälde, unter anderem von Augustin Terwesten. Auf Wunsch des Königs sollte der Münzturm[Anm. 1] genannte Bau an der Nordwestecke des Schlosses, mit einem für 12.000 Gulden in Holland erworbenen Glockenspiel versehen, bis zu einer Höhe von 94 Meter aufgestockt werden. Dafür erwiesen sich aber die Fundamente des mittelalterlichen Baus als unzureichend, obwohl Schlüter mit damals neuartigen Eisenarmierungen sie zu verstärken versuchte. Schließlich musste der unfertige Turm aus statischen Gründen aufwendig abgetragen werden, und Schlüter wurde 1706 als Hofbaumeister entlassen, blieb aber als Hofbildhauer im Amt.[10] Schlüters Posten übernahm sein Konkurrent Johann Eosander von Göthe, der einen neuen Erweiterungsplan für das Schloss vorlegte. Der Plan konnte nur zum Teil ausgeführt werden, weil nach dem Tod Friedrichs I. dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, in einem programmatischen Akt das künstlerische Leben am Berliner Hof zum Erliegen brachte. Er ließ das Schloss vom weniger bedeutenden Schüler Schlüters, Martin Heinrich Böhme, sparsam modifiziert vollenden.

Anfang des 18. Jahrhunderts war das im Auftrag von Friedrich I. geschaffene Bernsteinzimmer Bestandteil des Stadtschlosses. Friedrich Wilhelm I. schenkte es 1716 dem russischen Zaren Peter dem Großen, der es im Katharinenpalast in Zarskoje Selo nahe Sankt Petersburg einbauen ließ.

Letzte Veränderungen

Mit Ausnahme des Baus der zentralen Kuppel über dem Eosanderportal fanden im 19. und 20. Jahrhundert am Außenbau nur noch kleinere Änderungen statt. Friedrich August Stüler und Albert Dietrich Schadow errichteten die Kuppel in den Jahren 1845 bis 1853. Der Bau erfolgte nach einem durch den klassizistischen Architekten und Baumeister Karl Friedrich Schinkel bearbeiteten Entwurf von Friedrich Wilhelm IV.[11]. Die von einem Kreuz bekrönte Kuppel beherbergte die Schlosskapelle, die im Januar 1854 geweiht wurde. Um den Tambour der Kuppel herum lief ein Schriftband mit dem Text: „Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind.“[12][13]

Das Innere des Schlosses erfuhr, angefangen von Schlüter und Eosander, bis zuletzt künstlerisch bedeutsame Veränderungen. Erwähnenswert sind die dekorativen Arbeiten von Nahl dem Älteren, Carl von Gontard, Carl Gotthard Langhans, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Karl Friedrich Schinkel.

Städtebauliche Bedeutung

Wenngleich das Berliner Schloss unvollendet im Sinne der Planungen Schlüters und Eosanders blieb, wo es als Teil einer zu errichtenden größeren städtebaulichen Anlage gedacht war, ergab sich mit den umliegenden Gebäuden in der Mitte Berlins ein repräsentatives städtebauliches Ensemble, zumal sich die Gebäude im direkten Umfeld des Schlosses hinsichtlich Größe, Proportion und Ausrichtung auf das Schloss als maßstabsgebendes Gebäude bezogen. Auch war das Schloss als bedeutsames Barockgebäude und größtes Bauwerk des Berliner Stadtzentrums der Endpunkt der Prachtstraße Unter den Linden; allerdings waren die Fassaden nicht auf Fernwirkung gestaltet. Die Westfassade wurde bis 1894 durch die Häuserzeile der Schloßfreiheit verdeckt. Ab 1894 wurde die Häuserzeile für den Bau des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals abgerissen, wodurch der freie Blick auf die Westfassade und das Eosanderportal des Schlosses entstand.

Der zweimalige Neubau des Doms am Lustgarten, 1747 durch Boumann den Älteren und 1905 durch Julius Carl Raschdorff, Schinkels Schloßbrücke und das Königliche Museum von 1824 und 1830, der Neptunbrunnen und das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal, beide von Reinhold Begas 1891 und 1898, werteten die städtebauliche Position des Schlosses auf.

Politische Geschichte

Das Schloss war Schauplatz symbolträchtiger Ereignisse in der deutschen Geschichte. Auslöser der Märzrevolution in Preußen war eine friedliche Demonstration auf dem Schlossplatz am 18. März 1848. König Friedrich Wilhelm IV. hatte versucht, durch eine Rede vom Balkon über Portal I durch Zugeständnisse die Massen zu beruhigen, dann aber befohlen, den Platz zu räumen. Dabei entwickelte sich ein spontaner Barrikadenaufstand, der in die Revolution überging.

Bei Beginn des Ersten Weltkriegs hielt Kaiser Wilhelm II. vom Balkon über Portal IV am 31. Juli und 1. August 1914 zwei Balkonreden an zehntausende im Lustgarten versammelte Berliner. Sie sollten die Menschen auf den beginnenden Krieg einstimmen und die nationale Einheit beschwören. Die zweite Rede, die später von Wilhelm auf Schallplatte gesprochen worden war, fand große Verbreitung.[14]

Am Anfang der Weimarer Republik stand ein Ereignis der Novemberrevolution im Berliner Schloss.[15] Nachdem am frühen Nachmittag des 9. November 1918 Philipp Scheidemann am Reichstagsgebäude die Abdankung Wilhelms II. bekanntgegeben und die Republik ausgerufen hatte, verließ die Schlosswache ihre Posten. Nur wenige Hofbeamte und die Kastellane blieben im Gebäude. Einer sich ums Schloss ansammelnden Menschenmenge verkündete gegen 15.30 Uhr der Spartakusführer Karl Liebknecht von einem Autodach aus den Anbruch einer „freien Republik Deutschland“. Anschließend begab er sich ins Schloss und rief von dem Balkon der Ansprachen des Kaisers die „freie sozialistische Republik Deutschland“ aus. Inzwischen waren zahlreiche Menschen in das unbewachte Schloss eingedrungen und hatten mit einer Plünderung begonnen. Liebknechts Ausrufung der Räterepublik blieb folgenlos, ging aber als symbolischer Akt in die Überlieferung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) ein, zu deren Gründern er wenige Wochen später gehörte.

Durch das Inkrafttreten des Groß-Berlin-Gesetzes 1920 verlor das Schloss seinen Status als Gutsbezirk im Landkreis Niederbarnim[16] (der allerdings in älteren Gemeindestatistiken noch nicht auftaucht)[17] und wurde erst von da an Teil der Stadt Berlin.

Zerstörung

Während des Zweiten Weltkriegs brannte das Schloss bei dem schweren Luftangriff vom 3. Februar 1945 auf das Berliner Stadtzentrum bis auf den Nordwestflügel aus. Das Feuer hatte nahezu alle Prunkräume im Nord- und Südflügel vernichtet. Weitere Schäden an der Schloßplatzfassade entstanden Ende April während der Schlacht um Berlin durch Artilleriebeschuss.

Erhalten blieben die Außenmauern mitsamt dem plastischen Schmuck, die tragenden Wände und größtenteils die Haupttreppenhäuser. Der gering beschädigte Flügel mit dem Weißen Saal diente weiterhin dem Kunstgewerbemuseum Berlin als Magazin und Verwaltungssitz. In anderen erhalten gebliebenen Teilen des Schlosses befanden sich Abteilungen des Landesdenkmalamtes und der vormals preußischen „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“. Im unzerstörten Erdgeschoss des Schloßplatzflügels mit Schinkels Staatsratssaal hatte eine Baufirma ihren Sitz, die Sicherungs- und Bergungsarbeiten im Schloss und seiner Umgebung ausführte.[18]

Der im Mai 1945 von der sowjetischen Militärregierung eingesetzte und von der KPD dominierte Magistrat Werner stimmte den vom Stadtbaurat Hans Scharoun sofort beantragten Erhaltungsmaßnahmen nur widerwillig und teilweise zu, sodass durch Witterungseinflüsse weitere Schäden entstanden. Auch Scharouns Nachfolger Karl Bonatz, der ab Dezember 1946 im demokratisch gewählten Magistrat Ostrowski tätig war, sah in seinem „Bonatzplan“ für den Wiederaufbau Berlins die Erhaltung des Schlosses vor.[19] Im Weißen Saal fanden zwischen August 1946 und März 1948 vier Ausstellungen statt, die zahlreich besucht wurden.

Seit der Teilung Berlins im Sommer und Herbst 1948 verhinderte der nun für das Schloss verantwortliche SED-geführte Ost-Berliner Magistrat nach und nach die weitere Benutzung sowie Sicherungsarbeiten und Beheizung. Die Volkspolizei kündigte im Oktober 1948 den im Schloss untergebrachten Institutionen die Räumung an. Nachdem ihre Proteste nichts bewirkt hatten, verlegten sie ihre Dienstsitze nach West-Berlin.[20] Im März 1949 sperrte die Bauaufsichtsbehörde das Schloss, obwohl eine Sachverständigenkommission es für nicht einsturzgefährdet erklärt hatte.

Im Oktober 1949 zerstörten Sowjetsoldaten bei Dreharbeiten zum sowjetischen Film Die Schlacht um Berlin mehrere Skulpturen und noch erhaltene Ausstattungsstücke sowie hunderte Glasfenster des Schlosses.[21]

Als die Berliner Öffentlichkeit im Winter 1948/1949 Anzeichen eines offenbar bevorstehenden Abrisses des Schlosses wahrnahm, streute die SED-gesteuerte Presse zunächst im Februar 1950 Desinformationen aus.[21] Während der Führungszirkel der SED den Wiederaufbau des Schlosses einhellig ablehnte, stellte er zunächst den amtlichen Wiederaufbauplan nicht in Frage und duldete interne Diskussionen des Kulturbundes über die Neugestaltung der Mitte Berlins.[22]

Mit Gründung der DDR war die Zuständigkeit für den Wiederaufbau des Berliner Stadtzentrums an eine Abteilung des „Ministeriums für Aufbau“ übergegangen. Auf dem III. Parteitag der SED gab am 23. Juli 1950 Walter Ulbricht, der neue Generalsekretär des ZK (Zentralkomitee) der SED, den bevorstehenden Abriss des Schlosses bekannt. An der Stelle des Schlosses selbst, wie auch des Lustgartens, der Schloßfreiheit und des Schloßplatzes sollte ein Kundgebungsplatz entstehen, „auf dem der Kampfwille und Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden können.“ Dies kündigte Ulbricht an, ohne dass zuvor Diskussionen oder Absprachen im Politbüro, im Ministerrat oder mit dem Oberbürgermeister stattgefunden hatten.[23]

In den folgenden Wochen sollten Ulbrichts Ideen Gesetzesform erhalten. Der entsprechende Ministerratsbeschluss wurde Ende August 1950 veröffentlicht. Umgeben sollten den Kundgebungsplatz im Westen ein FIAPP-Denkmal an der Stelle des zu beseitigenden Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals, im Süden ein neues Opernhaus und im Osten eine Zuschauertribüne. Stehenbleiben sollten Altes Museum, Dom und Marstall. Auf der anderen Seite der Spree sollte sich hinter der Tribüne ein „repräsentatives Hochhaus“ erheben. Neben der Vernichtung des Schlosses sah der Plan auch die flächenhafte Abräumung der nur zum Teil zerstörten Mitte Alt-Berlins und des Nordens Alt-Köllns zugunsten einer zentralen Trasse von der Stalinallee über den Alexanderplatz zum Brandenburger Tor vor.

Führende Vertreter des Berliner Kulturlebens verwarfen auf einer Veranstaltung des Aufbauministeriums am 30. August 1950 einhellig den Plan und versuchten angesichts der für den 6. September vorgesehenen Abstimmung der Volkskammer eine öffentliche Diskussion in Gang zu bringen.[24] Richard Hamann nannte das Schloss „in allen Kunstgeschichten der Welt genannt und abgebildet … ein Repräsentant eines spezifisch norddeutschen Barock, der sich Michelangelos St. Peter in Rom, dem Louvre in Paris würdig zu Seite stellt“,[25] Walter Hentschel „eines der bedeutendsten Baudenkmäler Deutschlands, ja der ganzen Welt“,[26] Walter Friedrich schrieb, es „[gehört] zu den bedeutendsten Schöpfungen deutscher Baukunst“,[27] für Ragnar Josephson war es „in großgeformter, kraftvoller Ganzheit … ein Denkmal der souveränen Barockkunst in Europa“,[28] für Ernst Gall „eines der gestaltreichsten baulichen Kunstwerke, die unsere Welt … ihr eigen nennen darf“,[29] für Johannes Stroux „eines der bedeutendsten Baudenkmäler nationaler Kunst und des Spätbarock überhaupt“,[30] und für Horst-Wolf Schubert (1903–1977), Kunsthistoriker und Landeskonservator von Sachsen-Anhalt „eine der bedeutendsten Schöpfungen der deutschen Baukunst; es hat Weltgeltung“.[31] Hans Scharoun meinte speziell zum Schlüterhof: „von einmaliger Bedeutung … [erlangte] Weltruhm“.[32] Die verantwortlichen SED-Politiker gingen auf die zahlreichen, kunsthistorisch oder geschichtspolitisch begründeten Proteste nicht ein oder führten Kostenargumente an. Beispielhaft war die Antwort, die Ulbricht einem protestierenden SED-Genossen erteilte. Dessen „Stellungnahme“ sei ihm „bereits aus Westberliner Zeitungen bekannt“, er empfehle ihm, „eine Protestbewegung gegen jene zu organisieren, die das Schloss durch ihren Bombenterror zerstört haben“ und kündigte an, dass „architektonisch wichtige Partien im Innern des Schlosses, soweit sie den amerikanischen Bombenterror überstanden haben“, in ein Museum überführt werden.[33]

Am 7. September 1950, dem Tag nach dem Volkskammerbeschluss, begannen die abschnittsweisen Sprengungen des Schlosses.[34] Von erfolglosen Protesten begleitet, endeten sie am 30. Dezember 1950 mit der Niederlegung des Eosanderportals. „Zerkleinerungssprengungen“ von Kapitellen, anderen größeren plastischen Teilen und von Kelleranlagen endeten im März 1951.

Ohne ausreichende Planung hatte ein „wissenschaftliches Aktiv“ etwa 2000 künstlerisch wertvolle plastische Arbeiten und Architekturteile geborgen und den Bau vor seiner Vernichtung in der Eile nur unsystematisch dokumentieren können. Dies war, wie die Zukunft erwies, zur Beruhigung der Öffentlichkeit geschehen. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Dokumentation kam nicht zustande und die erhaltenen Teile verwahrlosten auf einem Lagerplatz, wo sich ihre Spur nach 1965 verlor.[Anm. 2]

Die Schuttmassen des gesprengten Schlosses gelangten auf Trümmerbahnen und Spreekähnen zu Trümmerbergen am Rand des Tierparks Friedrichsfelde und im Volkspark Friedrichshain, in ehemalige Kiesgruben auf dem Gelände des Stadtforstes Köpenick unweit des Seddinsees und auf ein Privatgrundstück in Berlin-Schmöckwitz.[35]

Obwohl das SED-Organ Neues Deutschland den Abriss im August 1950 unter dem Motto „es soll uns nichts mehr an unrühmlich Vergangenes erinnern“ angekündigt hatte, unterblieb in der DDR eine offizielle Erörterung der historischen und kulturellen Bedeutung des Schlosses. Eine entsprechende Veröffentlichung mit Argumenten für den Abriss wurde 1952 zurückgezogen.[36]

In den folgenden Jahrzehnten der SED-Herrschaft in der DDR galt das Thema Berliner Stadtschloss als tabu. Die für die wissenschaftliche Erforschung erforderlichen Akten wurden unter Verschluss gehalten.[37]

Nachnutzung als Marx-Engels-Platz

Bis zur Feier am 1. Mai 1951 war der Platz abgeräumt, eingeebnet und mit rotem Ziegelsplitt bedeckt. An seiner Ostseite erhob sich mit dem Rücken zur Spree eine Tribüne. Der um den bisherigen Schlossplatz und den Lustgarten aufgeweitete Platz erhielt den Namen Marx-Engels-Platz. Die in den folgenden Jahren entstandenen Pläne zur Neugestaltung des Marx-Engels-Platzes blieben 20 Jahre unausgeführt. Abgesehen von gelegentlicher Nutzung durch Veranstaltungen blieb der Platz bis in die 1970er Jahre ungenutzt. Das 1963 an seinem südlichen Rand errichtete Staatsratsgebäude erhielt als Eingang die geborgene und im Depot verwahrte Fassade des Portals IV, des „Karl-Liebknecht-Portals“, als „wichtige Gedenkstätte der Arbeiterbewegung“[38] Es erinnerte als Siegesmal über bürgerliche Formen der Republik in einer Mischung aus freier Adaption, kreativer Kopie und Zurschaustellung plastischer Originalteile an historische kommunistische Traditionen.

Palast der Republik

Erst nach der Absetzung Walter Ulbrichts veranlasste sein Nachfolger Erich Honecker 1971 als programmatische Geste die Errichtung eines 1976 fertiggestellten Mehrzweckgebäudes, des Palastes der Republik auf dem Marx-Engels-Platz.[39] Unter anderem diente das Gebäude als Sitz der Volkskammer.

Nach der politischen Wende erfolgten im unbebauten Bereich des Schlossareals archäologische Grabungen, wobei ein Teil der Schlossfundamente und Kellerbereiche freigelegt wurden. 1991 erhielt der nördliche Teil des Marx-Engels-Platzes wieder seinen ursprünglichen Namen Lustgarten zurück, während es 1994 zur Umbenennung des restlichen Marx-Engels-Platzes in Schloßplatz kam. Nach seiner Asbestsanierung von 1997 bis 2002 erfolgte zwischen 2006 und 2008 der Abriss des Palastes der Republik.

Wiederaufbau des Stadtschlosses

Baubeginn und Fertigstellung

Die Bauarbeiten begannen im März 2013. Am 12. Juni 2013 legte Bundespräsident Joachim Gauck den Grundstein.[41]

Seit dem 29. Juni 2011 informiert die temporär auf dem Schlossplatz aufgestellte Humboldt-Box mit Ausstellungen und Veranstaltungen über die nächsten Schritte auf dem Weg zum Humboldtforum.[42]

Die Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum hat (entsprechend der Pressemitteilung 1/2013 vom 4. Februar 2013) als Auftraggeberin den Auftrag für die Rohbauarbeiten für das Berliner Schloss – Humboldtforum an die Hochtief Solutions AG mit Sitz in Hannover am 1. Februar 2013 unterzeichnet. Demnach hat die beauftragte Bauunternehmung im März 2013 mit den Rohbauleistungen zu beginnen und diese in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 fertigzustellen.

Am 12. Juni 2015 wurde das Richtfest für den vollendeten Rohbau des Schlosses samt Dachstuhl gefeiert.[43]

Bauwerk und Kosten

Dem neuen Humboldtforum werden ca. 55.000 m² Flächen zur Verfügung stehen, wovon der größte Anteil voraussichtlich durch den Bund für außereuropäische Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genutzt werden sollen. Da der nicht vom Bund verplante Flächenbereich von ca. 5.000 m² kleiner ausfällt als ursprünglich vorgesehen, reduziert sich auch der Berliner Baukostenanteil.

Es gibt unterschiedliche Angaben über die zu erwartenden Kosten. Der Bundesbauminister möchte mit 552 Millionen Euro Baukosten einschließlich Aufwendungen für die Erstausstattung auskommen; das Land Berlin trägt 32 Millionen Euro.

Nicht bekannt ist, ob hierbei die Kosten für den Umzug der außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom alten Standort in den Neubau berücksichtigt sind. Entlastend dürften die Grundstückserlöse für die attraktiven Areale der Stiftung in Dahlem zu Buche schlagen, die nach dem Umzug in das Humboldtforum nicht mehr benötigt werden.

Als bereits eingeplanter Anteil werden rund 80 Millionen Euro an Spenden erwartet – wie bei der Dresdner Frauenkirche sind einige US-Amerikaner an Spendensammlungen bereits aktiv beteiligt. Zu den engagierten US-amerikanischen Persönlichkeiten gehören u. a. der frühere Außenminister Henry Kissinger und der Immobilienhändler Richard B. Cohen, die auch dafür sorgen, dass sich die Spendenaktion in den USA verbreitet.

Keiner der 30 Entwürfe in der Endrunde des Architektenwettbewerbes zum Neubau des Humboldtforums blieb im festgelegten Kostenrahmen.[44]

Humboldtforum

Die Expertenkommission sprach sich in ihrem Abschlussbericht im Jahr 2002 für das Humboldtforum im Stadtschloss aus.[45] Hierzu sollen die Sammlungen der außereuropäischen Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus dem Museumszentrum Dahlem in das Schloss verlegt werden und in Kombination mit den Beständen an europäischen Kunst auf der Museumsinsel einen Ort der Weltkultur bilden. Komplementär wird ein Wissenschaftsmuseum mit unter anderem medizinischen Sammlungen von Rudolf Virchow und eine Literatursammlung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie der Staatsbibliothek zu Berlin gestaltet. Ein „Agora“ genanntes Veranstaltungszentrum soll Kulturen der Welt vereinen,[46] womit an die wissenschaftlich-kulturelle Vergangenheit des Ortes angeknüpft wird. Im April 2015 berief Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Briten Neil MacGregor zum Leiter der Gründungsintendanz, die innerhalb der nächsten zwei Jahren inhaltliche Schwerpunkte für das Humboldtforum herausarbeiten soll.[47]

Seit 1989 existiert mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin bereits eine Institution mit einem ganz ähnlichen Themenschwerpunkt wie das Humboldtforum. Das von der Bundesregierung finanzierte Zentrum für zeitgenössische außereuropäische Kunst hat seinen Sitz bisher in der Kongresshalle im Tiergarten. Wie das Haus der Kulturen der Welt zu dem geplanten Humboldtforum in Bezug stehen soll, ist noch nicht geklärt.[48]

Das ehemalige Berliner Stadtschloss der Hohenzollern als Sitz des Deutschen Kaisers hatte grundsätzlich eine andere Funktion als das heute geplante Humboldtforum. Es bildete damals mit dem Alten Museum (Kultur), Berliner Dom (Protestantismus), Zeughaus (Militär) ein programmatisches Gebäudeensemble im Mittelpunkt der preußischen Hauptstadt. Heute befindet sich das politische Zentrum der Bundesrepublik Deutschland, abgesehen von den Ministerien, seit dem Umzug des Bundeskanzleramtes aus dem Staatsratsgebäude an seinen heutigen Platz westlich des Reichstagsgebäudes und dem Abriss des Palastes der Republik überwiegend am Spreebogen. Der Bundespräsident hat als deutsches Staatsoberhaupt seinen Amtssitz im Schloss Bellevue.

Reklamemarken

Verzeichnis der Reklamemarken mit einem Bezug zum Schloss.

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Text: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.