Eckernförde: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „1“) |

|||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | 1 | + | Eckernförde ist eine über 700 Jahre alte deutsche Hafenstadt an der Ostsee im ehemaligen Herzogtum Schleswig. |

| + | |||

| + | ==Reklamemarken und Siegelmarken== | ||

| + | |||

| + | Verzeichnis der sortierten [[Reklamemarken]] und [[Siegelmarken]] mit einem Bezug zu Eckernförde. | ||

| + | |||

| + | <gallery widths="220" heights="220" caption=""> | ||

| + | Datei:W0242475.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Eckernf%C3%B6rde_W0242475 Eckernförde] | ||

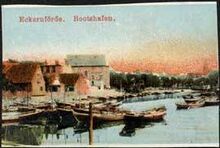

| + | Datei:W0251629.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Bootshafen_W0251629 Bootshafen] | ||

| + | Datei:W0341405.jpg|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Buchdruckerei_W0341405 Zeitungsexpedition J.C. Schwensen] | ||

| + | Datei:W0418818.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Johannisloge_leuchte_am_Strande_W0418818 Johannisloge leuchte am Strande] | ||

| + | Datei:W0219190.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Siegel_der_Stadt_-_Eckernf%C3%B6rde_W0219190 Siegel der Stadt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0232754.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Siegel_der_Stadt_-_Eckernf%C3%B6rde_W0232754 Siegel der Stadt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0345274.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Siegel_der_Stadt_Eckernf%C3%B6rde_W0345274 Siegel der Stadt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0334368.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Siegel_der_Stadt_Eckernf%C3%B6rde_W0334368 Siegel der Stadt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0368022.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Siegel_der_Stadt_Eckernf%C3%B6rde_W0368022 Siegel der Stadt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0215041.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Der_Vorsitzende_der_Veranlagungs_-_Kommission_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0215041 Der Vorsitzende der Veranlagungskommission des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0255416.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Der_Vorsitzende_der_Einkommensteuer-Veranlagungskommission_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0255416 Der Vorsitzende der Veranlagungskommission des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0338342.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Der_Vorsitzende_der_Einkommensteuer-Veranlagungskommission_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0338342 Der Vorsitzende der Veranlagungskommission des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0342431.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Der_Vorsitzende_der_Einkommensteuer-Veranlagungskommissin_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0342431 Der Vorsitzende der Veranlagungskommission des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0220794.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K%C3%B6nigliche_Seminar_-_Direction_zu_Eckernf%C3%B6rde_W0220794 Königliche Seminardirection zu Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0216481.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Der_Landrath_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0216481 Der Landrath des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0395328.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K.Pr._Landraths-Amt_Eckernf%C3%B6rde_W0395328 K.Pr. Landrathsamt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0233455.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Landrathsamt_des_Kreises_-_Eckernf%C3%B6rde_W0233455 Landrathsamt des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0358443.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Landrathsamt_des_Kreises_Eckernf%C3%B6rde_W0358443 Landrathsamt des Kreises Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0360797.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K.Pr._Amtsgericht_Eckernf%C3%B6rde_W0360797 Königliches Amtsgericht Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0225822.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K%C3%B6nigliches_Amtsgericht_-_Eckernf%C3%B6rde_W0225822 Königliches Amtsgericht Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0338036.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K%C3%B6nigliches_Amtsgericht_Eckernf%C3%B6rde_W0338036 Königliches Amtsgericht Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0360340.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K._Amtsgericht_Eckernf%C3%B6rde_W0360340 Königliches Amtsgericht Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0221005.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Das_Amtsgericht_-_Eckernf%C3%B6rde_W0221005 Das Amtsgericht Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0410961.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K.Pr._Baugewerkschule_Eckernf%C3%B6rde_W0410961 Königlich Preussische Baugewerkschule Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0260100.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K%C3%B6niglich_Preussische_Baugewerkschule_-_Eckernf%C3%B6rde_W0260100 Königlich Preussische Baugewerkschule Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0323264.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kaiserl._Deutsches_Postamt_Eckernf%C3%B6rde_W0323264 Kaiserl. Deutsches Postamt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0352839.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K._Deutsches_Postamt_Eckernf%C3%B6rde_W0352839 Kaiserl. Deutsches Postamt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0395324.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=K._Deutsches_Postamt_Eckernf%C3%B6rde_W0395324 Kaiserl. Deutsches Postamt Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0219529.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Kreisbahn_Eckernf%C3%B6rde_-_Kappeln_-_Betriebsdirection_Eckernf%C3%B6rde_W0219529 Kreisbahn Eckernförde-Kappeln Betriebsdirection Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0387763.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Barkelsby_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0387763 Amt Barkelsby Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0387764.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Barkelsby_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0387764 Amt Barkelsby Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0407234.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Borghorst_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0407234 Amt Borghorst Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0360443.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Damp_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0360443 Amt Damp Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0407190.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Eckhof_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0407190 Amt Eckhof Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0360451.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Fleckeby_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0360451 Amt Fleckeby Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0360441.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Gettorf_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0360441 Amt Gettorf Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0345818.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Gross-Wittensee_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0345818 Amt Gross-Wittensee Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0411113.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Gro%C3%9F_Wittensee_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0411113 Amt Gross-Wittensee Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0407071.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Gr%C3%BCnholz_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0407071 Amt Grünholz Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0407013.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Knoop_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0407013 Amt Knoop Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0407010.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Marienthal_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0407010 Amt Marienthal Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0334623.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Owschlag_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0334623 Amt Owschlag Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0345843.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Amt_Sehestedt_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0345843 Amt Sehestedt Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0220908.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Gemeindevorstand_zu_Borby_-_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0220908 Gemeindevorstand zu Borby Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0310512.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Gutsvorstand_des_Gutsbez._Gr%C3%BCnhorst_Kreis_Eckernf%C3%B6rde_W0310512 Gutsvorstand des Gutsbez. Grünhorst Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0343152.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Gutsvorstand_des_Gutsbezirks_Gr%C3%BCnhorst_W0343152 Gutsvorstand des Gutsbez. Grünhorst Kreis Eckernförde] | ||

| + | Datei:W0345894.jpg|[https://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Gutsvorstand_des_Gutsbezirks_Gr%C3%BCnhorst_W0345894 Gutsvorstand des Gutsbez. Grünhorst Kreis Eckernförde] | ||

| + | </gallery> | ||

| + | ==Geschichte== | ||

| + | |||

| + | Die Herkunft des Stadtnamens Eckernförde ist nicht genau belegt und streitig. Der erste Namensteil Eckern weist möglicherweise auf Bucheckern hin, da Rotbuchen im heutigen Stadtgebiet früher ein geschlossenes Waldgebiet bildeten. Daher wohl das Eichhörnchen (dänisch egern, altdänisch ikorni) im Wappen, nach anderer Namensdeutung ist es das Eichhörnchen selbst, das zum ersten Namensteil geführt hat. Der zweite Namensteil -förde < vorde wird von manchen Leuten vom niedersächsischen Namensbestandteil -vörde für Furt abgeleitet. | ||

| + | |||

| + | Der Eckernförder Historiker Jann Markus Witt nennt allerdings zwei Möglichkeiten der Namensdeutung: entweder „Förde bei der Eckernburg“ oder „Eichhörnchenfurt“. In den frühen Dokumenten schwankt der altdänische Name und wird gelegentlich mit -burg gebildet („Ykælænborg“ oder „Ykernæburgh“ = etwa „Eichhörnchenburg“). | ||

| + | |||

| + | Laut dem Deutschen Ortsnamenbuch „spiegelt der Ortsname die Entstehung der Stadt im Schutz der Aselsburg (Eckernburg, Eichhörnchenburg) wider. In Zusammensetzung mit -furt oder Förde bezeichnete der Name somit eine Siedlung bei der Furt an der Eichhörnchenburg.“[10] | ||

| + | |||

| + | Die Ortsbezeichnungen Eckernfördes begannen in der Vergangenheit überwiegend mit dem Anfangsbuchstaben E, außerdem auch mit den Anfangsbuchstaben Æ[11], H[12], N (s. o.) und Y (s. o.). | ||

| + | |||

| + | Das genaue Gründungsdatum der Siedlung Eckernförde ist unbekannt; als der dänische Unionskönig Erich v. Pommern die Stadt 1416 im Krieg gegen die Grafen von Holstein niederbrannte, gingen angeblich alle Urkunden verloren. Der Name Ekerenvorde wurde zuerst im Jahr 1197 erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits die Borbyer Kirche auf der gegenüberliegenden Seite.[13] Ende des 12. Jahrhunderts errichteten die Dänen am Ende der Eckernförder Bucht eine Burg, die 1231 im Erdbuch von König Waldemar II. als Ykernæburgh (Eichhörnchenburg) erwähnt wurde. Hierauf weist noch der Stadtteil Borby hin (dänisch Borreby von borg, Burg). Um 1210 wurde mit dem Bau der zunächst einschiffigen nach dem Heiligen Nicolaus benannten Kaufmannskirche begonnen. Zu dieser Zeit gehörte Eckernförde zum Verwaltungsgebiet Fræzlæt, das von Eckernförde aus verwaltet wurde. | ||

| + | |||

| + | 1302 wurde Eckernförde erstmals zweifelsfrei als Stadt erwähnt. | ||

| + | |||

| + | Im Zuge der Reformation wurde Eckernförde, wie auch das übrige Schleswig, lutherisch. 1574 hatte sich in der Stadt auch eine radikal-reformatorische Täufergemeinde gebildet, die öffentlich gegen den lutherischen Klerus auftrat. Die Gemeinde wurde letztlich mit Gewalt aus der Stadt vertrieben und konnte sich später in Preußen ansiedeln.[14] | ||

| + | |||

| + | Im 18. Jahrhundert erlebte die Stadt einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung als Fischereihafen und Industriestandort (zum Beispiel die Eckernförder Fayencemanufaktur). Vor allem der Kaufmann und Fabrikant Friedrich Wilhelm Otte war erfolgreich und weithin bekannt. | ||

| + | |||

| + | Mit der Gründung des Seebades 1831 im später eingemeindeten Fischerort Borby beginnt die touristische Tradition Eckernfördes, wobei die Fischerei aufgrund des gut gelegenen Hafens noch lange bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiger Wirtschaftsfaktor blieb. Vor allem Räuchereibetriebe machten die Stadt weithin bekannt, obwohl die Sprotten bis heute vor allem mit der südlichen Nachbarstadt Kiel verbunden werden. | ||

| + | |||

| + | 1848 brach der Bürgerkrieg im Herzogtum Schleswig aus. Eckernförde geriet schnell unter die Kontrolle der Schleswig-Holsteiner. Am 5. April 1849 wurde Eckernförde im Schleswig-Holsteinischen Krieg Ziel eines dänischen Landungsversuches. Dieses Gefecht bei Eckernförde leitete zugleich die zweite Phase des Dreijährigen Krieges ein. Dabei wurden das dänische Linienschiff Christian VIII. und die Fregatte Gefion von den Strandbatterien der Aufständischen beschossen, wobei das Linienschiff explodierte, die Fregatte sich ergeben musste und von den Schleswig-Holsteinern übernommen wurde. Der deutschen Öffentlichkeit wurden vor allem der coburgische Herzog Ernst II. als ranghöchster Kommandant und Eduard Julius Jungmann aufgrund ihrer militärischen Leistungen bekannt. Nach der Niederlage der schleswig-holsteinischen Aufständischen 1850 wurde der Gesamtstaat unter der dänischen Krone wiederhergestellt. | ||

| + | |||

| + | Mit der Lostrennung von der dänischen Monarchie und Anschluss an Preußen (1864/1866) büßte Eckernförde den größten Teil seines Handels ein. Immer stärker geriet es in den Schatten des sich rasant entwickelnden Marinestandorts Kiel. | ||

| + | |||

| + | Bei dem großen Sturmhochwasser vom 13. November 1872 trug Eckernförde von allen Küstenorten der Ostsee aufgrund seiner Lage an der weit nach Nordosten geöffneten Bucht die schwersten Schäden davon. Das gesamte Stadtgebiet war tagelang meterhoch überflutet, 78 Häuser zerstört, 138 Häuser beschädigt und 112 Familien obdachlos geworden. | ||

| + | |||

| + | Seit 1912 ist Eckernförde Garnisonsstadt und Marinestützpunkt sowie Sitz einer Torpedoversuchsanstalt (TVA Eckernförde) mit zeitweise zwei Arealen in Eckernförde (TVA Nord und TVA Süd) und mehreren Außenstellen außerhalb von Eckernförde (siehe Wehrtechnische Dienststelle 71). | ||

| + | |||

| + | Der Kapp-Putsch im März 1920 führte in Eckernförde zu blutigen Straßenschlachten zwischen den einmarschierten Putschisten und einer aus rund 1.600 Eckernfördern und Borbyern zusammengestellten „Arbeiterwehr“. | ||

| + | |||

| + | '''NS-Zeit''' | ||

| + | |||

| + | Der braune Terror begann schon vor der Machtergreifung, als am 10. Juli 1932 bei einem SA- und SS-Überfall auf das Gewerkschaftshaus in Borby zwei Gewerkschafter ermordet wurden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der spätere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Helmut Lemke als NSDAP-Mitglied Bürgermeister von Eckernförde. Am 5. April 1933 wurden zahlreiche Sozialdemokraten, Kommunisten und aktive „freie“ TVA-Gewerkschafter in Eckernförde verhaftet und in mehrmonatige Schutzhaft genommen. Bei einer zweiten Verhaftungswelle 1936 wurden Widerständler aus dem Raum Kiel, Rendsburg und – vor allem – Eckernförde in Zuchthäuser oder Konzentrationslager verbracht. Eine dritte Verhaftungswelle nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 führte zum tragischen Tod des noch im März 1933 wiedergewählten Borbyer SPD-Bürgermeisters und Gewerkschaftssekretärs Richard Vosgerau. Über das Schicksal der wenigen in Eckernförde lebenden Juden ist lediglich bekannt, dass mit Emmy Massmann eine Jüdin das KZ Auschwitz und das KZ Bergen-Belsen überlebt hat und dass Klara Götting, die von 1929 bis 1937 in Eckernförde gewohnt hatte, zusammen mit ihrem Ehemann Arthur nach Göttingen zurückzog und dort einer Deportation in ein KZ aufgrund ihres nichtjüdischen Ehegatten entging; dieser war in Eckernförde Gymnasiallehrer an der Jungmannschule, entwarf den Gefion-Brunnen und hatte sich geweigert, sich von seiner Gattin zu trennen.[15] | ||

| + | |||

| + | Das Seebad Borby wurde am 1. April 1934 auf Betreiben Lemkes in die Stadt Eckernförde eingemeindet. Mit der Eingemeindung stieg die Einwohnerzahl der Stadt von knapp 8.000 auf über 10.000. | ||

| + | |||

| + | Eckernförde wurde offenbar am 3. Mai 1945 zur „Offenen Stadt“ erklärt.[16] | ||

| + | |||

| + | '''Nachkriegszeit''' | ||

| + | |||

| + | In der Nachkriegszeit gehörte Eckernförde zur Britischen Besatzungszone. Die Militärverwaltung richtete ein DP-Lager zur Unterbringung so genannter Displaced Persons ein. Es hatte die Verwaltungsnummer 1206, bestand aus drei Teillagern und wurde von einem Team der UNRRA betreut. 1947 lebten hier über 2500 DPs. Die Lager wurden im Dezember 1949 aufgelöst. | ||

| + | |||

| + | Der Zustrom von über 10.000 Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches in das von Bomben fast verschonte Eckernförde führte bis in die 1970er Jahre zu einer großen Wohnungsnot. Schon für den Zustrom von TVA-Beschäftigten 1943 gebaute Lager mit einer Kapazität von mindestens 6000 Plätzen wurden als Flüchtlingslager genutzt und erweitert; es entstanden weitere Lager. Zwischen 1935 und 1947 verdreifachte sich die Bevölkerungszahl nahezu von 10.000 auf 28.000 durch den Zuzug von TVA-Beschäftigen, Flüchtlingen und Ausgebombten. Allein im Jahr 1945 wuchs die Einwohnerzahl von etwa 16.000 auf mehr als 26.000. Im Mai 1945 soll sie nach einer Schätzung rund 60.000 betragen haben. Dennoch avancierte die Stadt in den ersten Nachkriegsjahren auf manchen Gebieten zu einem „Kriegsgewinner“; zu nennen sind beispielsweise Um- und Ansiedlungen von Gewerbebetrieben (u. a. die Waffenfabrik J. P. Sauer & Sohn), die Gründung eines ersten Sinfonieorchesters für Schleswig-Holstein nach dem Krieg mit Sitz in Eckernförde (Schleswig-Holsteinisches Konzertorchester GmbH), die Aufstellung der Bereitschaftspolizei 1951 (1956 verlegt nach Eutin) sowie die sportlichen Erfolge des Eckernförder SV. In den letzten 20 Jahren ist Eckernförde von einer beschaulichen Hafenstadt zu einem touristischen Zentrum an der Ostseeküste geworden. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Text: [https://de.wikipedia.org/wiki/Eckernf%C3%B6rde Wikipedia] | ||

| + | |||

| + | Liste der [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eckernf%C3%B6rde&action=history Autoren] | ||

| + | |||

| + | Der Text ist unter der Lizenz [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported „Creative Commons Attribution/Share Alike“] verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den [http://wikimediafoundation.org/wiki/Nutzungsbedingungen Nutzungsbedingungen] von Wikipedia beschrieben. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Kategorie:Reklamemarkenkatalog]] [[Kategorie:Siegelmarkenkatalog]][[Kategorie:Schleswig-Holstein (Reklamemarken)]] [[Kategorie:Schleswig-Holstein (Siegelmarken)]] [[Kategorie:Orte (Reklamemarken)]] [[Kategorie:Orte (Siegelmarken)]] | ||

Aktuelle Version vom 14. November 2021, 10:21 Uhr

Eckernförde ist eine über 700 Jahre alte deutsche Hafenstadt an der Ostsee im ehemaligen Herzogtum Schleswig.

Reklamemarken und Siegelmarken

Verzeichnis der sortierten Reklamemarken und Siegelmarken mit einem Bezug zu Eckernförde.

Geschichte

Die Herkunft des Stadtnamens Eckernförde ist nicht genau belegt und streitig. Der erste Namensteil Eckern weist möglicherweise auf Bucheckern hin, da Rotbuchen im heutigen Stadtgebiet früher ein geschlossenes Waldgebiet bildeten. Daher wohl das Eichhörnchen (dänisch egern, altdänisch ikorni) im Wappen, nach anderer Namensdeutung ist es das Eichhörnchen selbst, das zum ersten Namensteil geführt hat. Der zweite Namensteil -förde < vorde wird von manchen Leuten vom niedersächsischen Namensbestandteil -vörde für Furt abgeleitet.

Der Eckernförder Historiker Jann Markus Witt nennt allerdings zwei Möglichkeiten der Namensdeutung: entweder „Förde bei der Eckernburg“ oder „Eichhörnchenfurt“. In den frühen Dokumenten schwankt der altdänische Name und wird gelegentlich mit -burg gebildet („Ykælænborg“ oder „Ykernæburgh“ = etwa „Eichhörnchenburg“).

Laut dem Deutschen Ortsnamenbuch „spiegelt der Ortsname die Entstehung der Stadt im Schutz der Aselsburg (Eckernburg, Eichhörnchenburg) wider. In Zusammensetzung mit -furt oder Förde bezeichnete der Name somit eine Siedlung bei der Furt an der Eichhörnchenburg.“[10]

Die Ortsbezeichnungen Eckernfördes begannen in der Vergangenheit überwiegend mit dem Anfangsbuchstaben E, außerdem auch mit den Anfangsbuchstaben Æ[11], H[12], N (s. o.) und Y (s. o.).

Das genaue Gründungsdatum der Siedlung Eckernförde ist unbekannt; als der dänische Unionskönig Erich v. Pommern die Stadt 1416 im Krieg gegen die Grafen von Holstein niederbrannte, gingen angeblich alle Urkunden verloren. Der Name Ekerenvorde wurde zuerst im Jahr 1197 erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits die Borbyer Kirche auf der gegenüberliegenden Seite.[13] Ende des 12. Jahrhunderts errichteten die Dänen am Ende der Eckernförder Bucht eine Burg, die 1231 im Erdbuch von König Waldemar II. als Ykernæburgh (Eichhörnchenburg) erwähnt wurde. Hierauf weist noch der Stadtteil Borby hin (dänisch Borreby von borg, Burg). Um 1210 wurde mit dem Bau der zunächst einschiffigen nach dem Heiligen Nicolaus benannten Kaufmannskirche begonnen. Zu dieser Zeit gehörte Eckernförde zum Verwaltungsgebiet Fræzlæt, das von Eckernförde aus verwaltet wurde.

1302 wurde Eckernförde erstmals zweifelsfrei als Stadt erwähnt.

Im Zuge der Reformation wurde Eckernförde, wie auch das übrige Schleswig, lutherisch. 1574 hatte sich in der Stadt auch eine radikal-reformatorische Täufergemeinde gebildet, die öffentlich gegen den lutherischen Klerus auftrat. Die Gemeinde wurde letztlich mit Gewalt aus der Stadt vertrieben und konnte sich später in Preußen ansiedeln.[14]

Im 18. Jahrhundert erlebte die Stadt einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung als Fischereihafen und Industriestandort (zum Beispiel die Eckernförder Fayencemanufaktur). Vor allem der Kaufmann und Fabrikant Friedrich Wilhelm Otte war erfolgreich und weithin bekannt.

Mit der Gründung des Seebades 1831 im später eingemeindeten Fischerort Borby beginnt die touristische Tradition Eckernfördes, wobei die Fischerei aufgrund des gut gelegenen Hafens noch lange bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiger Wirtschaftsfaktor blieb. Vor allem Räuchereibetriebe machten die Stadt weithin bekannt, obwohl die Sprotten bis heute vor allem mit der südlichen Nachbarstadt Kiel verbunden werden.

1848 brach der Bürgerkrieg im Herzogtum Schleswig aus. Eckernförde geriet schnell unter die Kontrolle der Schleswig-Holsteiner. Am 5. April 1849 wurde Eckernförde im Schleswig-Holsteinischen Krieg Ziel eines dänischen Landungsversuches. Dieses Gefecht bei Eckernförde leitete zugleich die zweite Phase des Dreijährigen Krieges ein. Dabei wurden das dänische Linienschiff Christian VIII. und die Fregatte Gefion von den Strandbatterien der Aufständischen beschossen, wobei das Linienschiff explodierte, die Fregatte sich ergeben musste und von den Schleswig-Holsteinern übernommen wurde. Der deutschen Öffentlichkeit wurden vor allem der coburgische Herzog Ernst II. als ranghöchster Kommandant und Eduard Julius Jungmann aufgrund ihrer militärischen Leistungen bekannt. Nach der Niederlage der schleswig-holsteinischen Aufständischen 1850 wurde der Gesamtstaat unter der dänischen Krone wiederhergestellt.

Mit der Lostrennung von der dänischen Monarchie und Anschluss an Preußen (1864/1866) büßte Eckernförde den größten Teil seines Handels ein. Immer stärker geriet es in den Schatten des sich rasant entwickelnden Marinestandorts Kiel.

Bei dem großen Sturmhochwasser vom 13. November 1872 trug Eckernförde von allen Küstenorten der Ostsee aufgrund seiner Lage an der weit nach Nordosten geöffneten Bucht die schwersten Schäden davon. Das gesamte Stadtgebiet war tagelang meterhoch überflutet, 78 Häuser zerstört, 138 Häuser beschädigt und 112 Familien obdachlos geworden.

Seit 1912 ist Eckernförde Garnisonsstadt und Marinestützpunkt sowie Sitz einer Torpedoversuchsanstalt (TVA Eckernförde) mit zeitweise zwei Arealen in Eckernförde (TVA Nord und TVA Süd) und mehreren Außenstellen außerhalb von Eckernförde (siehe Wehrtechnische Dienststelle 71).

Der Kapp-Putsch im März 1920 führte in Eckernförde zu blutigen Straßenschlachten zwischen den einmarschierten Putschisten und einer aus rund 1.600 Eckernfördern und Borbyern zusammengestellten „Arbeiterwehr“.

NS-Zeit

Der braune Terror begann schon vor der Machtergreifung, als am 10. Juli 1932 bei einem SA- und SS-Überfall auf das Gewerkschaftshaus in Borby zwei Gewerkschafter ermordet wurden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der spätere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Helmut Lemke als NSDAP-Mitglied Bürgermeister von Eckernförde. Am 5. April 1933 wurden zahlreiche Sozialdemokraten, Kommunisten und aktive „freie“ TVA-Gewerkschafter in Eckernförde verhaftet und in mehrmonatige Schutzhaft genommen. Bei einer zweiten Verhaftungswelle 1936 wurden Widerständler aus dem Raum Kiel, Rendsburg und – vor allem – Eckernförde in Zuchthäuser oder Konzentrationslager verbracht. Eine dritte Verhaftungswelle nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 führte zum tragischen Tod des noch im März 1933 wiedergewählten Borbyer SPD-Bürgermeisters und Gewerkschaftssekretärs Richard Vosgerau. Über das Schicksal der wenigen in Eckernförde lebenden Juden ist lediglich bekannt, dass mit Emmy Massmann eine Jüdin das KZ Auschwitz und das KZ Bergen-Belsen überlebt hat und dass Klara Götting, die von 1929 bis 1937 in Eckernförde gewohnt hatte, zusammen mit ihrem Ehemann Arthur nach Göttingen zurückzog und dort einer Deportation in ein KZ aufgrund ihres nichtjüdischen Ehegatten entging; dieser war in Eckernförde Gymnasiallehrer an der Jungmannschule, entwarf den Gefion-Brunnen und hatte sich geweigert, sich von seiner Gattin zu trennen.[15]

Das Seebad Borby wurde am 1. April 1934 auf Betreiben Lemkes in die Stadt Eckernförde eingemeindet. Mit der Eingemeindung stieg die Einwohnerzahl der Stadt von knapp 8.000 auf über 10.000.

Eckernförde wurde offenbar am 3. Mai 1945 zur „Offenen Stadt“ erklärt.[16]

Nachkriegszeit

In der Nachkriegszeit gehörte Eckernförde zur Britischen Besatzungszone. Die Militärverwaltung richtete ein DP-Lager zur Unterbringung so genannter Displaced Persons ein. Es hatte die Verwaltungsnummer 1206, bestand aus drei Teillagern und wurde von einem Team der UNRRA betreut. 1947 lebten hier über 2500 DPs. Die Lager wurden im Dezember 1949 aufgelöst.

Der Zustrom von über 10.000 Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches in das von Bomben fast verschonte Eckernförde führte bis in die 1970er Jahre zu einer großen Wohnungsnot. Schon für den Zustrom von TVA-Beschäftigten 1943 gebaute Lager mit einer Kapazität von mindestens 6000 Plätzen wurden als Flüchtlingslager genutzt und erweitert; es entstanden weitere Lager. Zwischen 1935 und 1947 verdreifachte sich die Bevölkerungszahl nahezu von 10.000 auf 28.000 durch den Zuzug von TVA-Beschäftigen, Flüchtlingen und Ausgebombten. Allein im Jahr 1945 wuchs die Einwohnerzahl von etwa 16.000 auf mehr als 26.000. Im Mai 1945 soll sie nach einer Schätzung rund 60.000 betragen haben. Dennoch avancierte die Stadt in den ersten Nachkriegsjahren auf manchen Gebieten zu einem „Kriegsgewinner“; zu nennen sind beispielsweise Um- und Ansiedlungen von Gewerbebetrieben (u. a. die Waffenfabrik J. P. Sauer & Sohn), die Gründung eines ersten Sinfonieorchesters für Schleswig-Holstein nach dem Krieg mit Sitz in Eckernförde (Schleswig-Holsteinisches Konzertorchester GmbH), die Aufstellung der Bereitschaftspolizei 1951 (1956 verlegt nach Eutin) sowie die sportlichen Erfolge des Eckernförder SV. In den letzten 20 Jahren ist Eckernförde von einer beschaulichen Hafenstadt zu einem touristischen Zentrum an der Ostseeküste geworden.

Text: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.