Kaufhaus Wertheim Berlin-Mitte

Der Wertheim-Konzern ist ein Kaufhaus-Konzern der Familie Wertheim, der seine Ursprünge in der Hansestadt Stralsund hat. Der expandierende, bedeutende Konzern wurde von den Nationalsozialisten enteignet und nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründet.

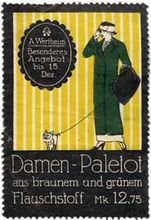

Reklamemarken

Geschichte

Am 15. April 1852 eröffneten die Brüder Abraham und Theodor Wertheim in der Stralsunder Wasserstraße ihr „Manufactur-Modewarengeschäft“. 1875 entstand das erste Wertheim-Kaufhaus von Abraham und Ida Wertheim, ein kleines Kurzwarengeschäft in Form eines Eckladens (Mönchstraße/Mühlenstraße) ebenfalls in Stralsund. 1876 stiegen die Söhne Abraham Wertheims, Georg und Hugo, in das Geschäft mit ein und erweitern die Produktpalette. Sie brachten die Erfahrungen, die sie während ihrer Ausbildung in Berlin gesammelt hatten, in das Geschäft ein. Zu den Neuerungen zählten das Umtauschrecht und die Möglichkeit, die Waren vor dem Kauf ausgiebig zu betrachten. Einheitliche Preise für alle Gesellschaftsschichten waren eine weitere Neuerung. Im Jahr 1879 werden erstmals Angestellte beschäftigt, 1880 wurde das Geschäft in größere Räume verlegt.

1884 wurde die erste Filiale in Rostock eröffnet. 1885 eröffnete Georg Wertheim zusammen mit seinen Brüdern Franz, Wilhelm und Wolf die erste Filiale des Manufakturwarengeschäfts in Berlin. 1894 wurde das erste Warenhaus mit frei ausgelegter Ware und festen Preisen in der Kreuzberger Oranienstraße eröffnet. Es zählt als Stammhaus des Warenhauskonzerns Wertheim. Bald folgten Warenhäuser am Moritzplatz und an der Königstraße. 1897 folgte der bekannte Gebäudekomplex des Warenhaus Wertheim in der Leipziger Straße, entworfen vom Berliner Architekten Alfred Messel (1896), es wurde im Laufe der Jahre bis zum Leipziger Platz ausgebaut und war mit einer Nutzfläche von 106.000 m² seinerzeit das größte Warenhaus Europas. 1902 kauften die Wertheims in Stralsund die Grundstücke Ossenreyerstraße 8–10 und ließen dort ein großes Kaufhaus errichten, das 1903 eröffnet wurde. 1927 wurden auch noch die benachbarten Grundstücke Ossenreyerstraße 11 und 12 erworben. 1905 eröffnete an der Rosenthaler Straße 27 in Berlin-Mitte ein weiteres Warenhaus der Wertheims, ebenfalls von Alfred Messel stammend.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erfolgte ein Boykott gegen jüdische Geschäfte. 1934 übertrug Georg Wertheim per Schenkung sein gesamtes Vermögen seiner nichtjüdischen Frau Ursula. Dennoch wurde die Firma Wertheim 1935 als „rein jüdisch“ eingestuft. 1937 kam die Enteignung durch die Nationalsozialisten. Alle jüdischen Geschäftsführer wurden entlassen. Aus den Kaufhäusern von Hermann Tietz wurde Hertie, aus denen seines Cousins Leonhard Tietz Kaufhof, aus den Kaufhäusern von Schocken Merkur, und aus Wertheim die AWAG (Allgemeine Warenhaus Gesellschaft AG). 1944 wurde das Haus an der Leipziger Straße durch alliierte Bomber zerstört. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit der Teilung Deutschlands, wurden die Häuser durch die sowjetische Besatzungsmacht übernommen und später Volkseigentum, mit Ausnahme des Hauses am Moritzplatz. Das Stralsunder Haus gehörte ab 1949 zur Handelsvereinigung Konsum.

Mit einem kleinen Geschäft in der Wilmersdorfer Straße startete die Wertheim AG 1952 einen Neuanfang. Im gleichen Jahr folgte der Neubau in der Schloßstraße und 1971 das Haus am Kurfürstendamm. Mitte der 1980er-Jahre wurde Wertheim dann vom Hertie-Konzern übernommen. Seit 1994 gehört auch Hertie zur Karstadt Warenhaus GmbH, einer Tochter der Arcandor AG (ehemals KarstadtQuelle AG). In Berlin führten bis April 2009 noch zwei Warenhäuser den Namen Wertheim. Damit verschwand die Marke in Berlin vollständig aus dem Stadtbild. Das Stralsunder Haus firmiert weiter als Alt-Wertheim, es gehört aber nicht zum Arcandor-Konzern.

Wertheim Leipziger Straße

Das „Wertheim Leipziger Straße“, später auch „Wertheim Leipziger Platz“ genannt, wurde als das schönste Kaufhaus Deutschlands bezeichnet. Das Haus stand mit dem Warenhaus Tietz am Alexanderplatz (begonnen 1904) und dem späteren KaDeWe (Kaufhaus des Westens) am Wittenbergplatz im Wettbewerb. Die Kaufhausgründer Rudolph Karstadt, Adolf Jandorf, Hermann Tietz und Georg Wertheim hatten die amerikanische Erfindung des großen Warenhauses der 1850er-Jahre nach Deutschland geholt.

Das Wertheim-Haus am Leipziger Platz wurde in den Jahren 1896 bis 1906 (I. bis III. Bauabschnitt) nach Plänen von Alfred Messel gebaut; der IV. Bauabschnitt (1911/1912) stammte von Heinrich Schweitzer. Die Grundstückfläche des Kaufhauses von 27.000 m² reichte in der Tiefe bis hin zur Voßstraße. Für den Erweiterungsbau lieferte die Kaiserliche Majolika-Manufaktur Cadinen Baukeramik , die Fliesen schmückten die Wände und Brunnen des Sommergartens; zur Einweihung kam Kaiser Wilhelm II. Ein V. Bauabschnitt von Eugen Schmohl und Paul Kolb folgte 1925/26. Die Hauptfront an der Leipziger Straße hatte eine Länge von 240 Metern, zusätzlich weitere 90 Meter am Leipziger Platz. Das Haus übertraf alle bisherigen deutschen Kaufhäuser und war mit 112.000 m² Nutzfläche und 70.000 m² Verkaufsfläche das größte Warenhaus Europas. Ähnlich groß sind das mehrfach vergrößerte KaDeWe (1920: 24.000 m², 2008 ca. 61.000 m²) und das Kaufhaus Harrods in London (62.705 m²). Bei den Luftangriffen der Alliierten auf Berlin wurde der Wertheim-Komplex Ende November 1943 zum Teil zerstört. Die Bausubstanz war ausreichend, um es nach dem Zweiten Weltkrieg wiederherzustellen, aber die im damaligen Ostsektor Berlins stehenden Wertheim-Häuser wurden enteignet. Der Abriss der Ruine erfolgte 1955/1956.

In den ehemaligen Tresorräumen des Kaufhauses befand sich von 1991 bis zum vollständigen Abriss des Gebäudes im Jahr 2005 der Technoclub Tresor.

Rechtsstreit

Über mehrere Jahre wurden Rechtsstreite um Rückgabeansprüche durch und zwischen der Familie Wertheim, der damaligen Firma KarstadtQuelle AG (heute Arcandor) und dem Land Berlin über die wertvollen Grundstücke geführt, die im ehemaligen Ost-Berlin gelegen sind und nicht unter die alte Entschädigungsregelung der Nachkriegszeit gefallen waren. Am 13. Oktober 2005 scheiterte der Versuch von KarstadtQuelle, vom Land Berlin die Rückübertragung der Grundstücke zu erreichen, endgültig, als das Bundesverwaltungsgericht die Revision gegen ein ablehnendes Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin nicht zuließ. Am 24. Oktober 2005 wurde die Klage der Familie beim Berufungsgericht in Pennsylvania abgelehnt. Dadurch wurde die Verhandlung in den USA nicht zugelassen.

Am 30. März 2007 gab der KarstadtQuelle-Konzern bekannt, die Erben der von den Nazis enteigneten jüdischen Kaufmannsfamilie Wertheim mit 88 Mio. Euro zu entschädigen. Der Konzern teilte mit, dass mit der Jewish Claims Conference eine außergerichtliche Einigung erzielt worden ist. Man beabsichtige, damit auch Überlebende des Holocausts in aller Welt zu unterstützen.

Wertheim-Warenhäuser

Stralsund (1875; Ladengeschäft, Neubau 1903/1904, Erweiterung 1927/1928, 1948 enteignet, HO-Warenhaus Konsument, 1991 Horten-Konsument, 1996 geschlossen, langjähriger Umbau unter diversen Eigentümern bis 2002, seit 2008 Kaufhaus Jesske)

Rostock (1881; Ladengeschäft, 1903 Neubau, 1945 geschlossen, nach 1991 Hertie, 1995 geschlossen, Abbruch 2000)

Berlin, Rosenthaler Straße (1885 erstes Modewarengeschäft, Neubau als Warenhaus 1903–1905), heute AOK-Bundesverband

Berlin, Oranienstraße (1894–1913)

Berlin, Oranienburger Straße (1909–1914, heute Kunsthaus Tacheles)

Berlin, Leipziger Straße (1897–1944)

Berlin, Columbushaus am Potsdamer Platz (1945–1948)

Berlin, Moritzplatz (Neubau, 1913–1945)

Berlin, Königstraße (Neubau, 1911–1945)

Berlin, Schloßstraße (Neubau, 1952 bis 2009, soll umgebaut werden)

Berlin, Kurfürstendamm (Neubau, 1971 bis 2008) Umwandlung in Karstadt

Bochum (1958–1986, 1988/1989 völlig umgebaut)

Breslau/Schlesien, (Neubau, 1930–1944, heute Warenhaus Centrum)

Essen, Kettwiger Straße (Neubau, 1964–1986)

Essen-Steele (Neubau, 1972–1979)

Hannover, Kröpcke-Center (Neubau, 1980 geschlossen)

Hannover, Raschplatz (Neubau, 1979 geschlossen)

Kaiserslautern, Stiftsplatz (geschlossen)

Text: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.